适宜性分析是城市规划中经常用到的。其应用范围基本分为5 大类: 一是城市建设用地的评价, 二是农业用地的评价, 三是自然保护区或旅游区用地的评价, 四是区域规划和景观规划, 五是项目选址以及环境影响评价。其中,最常用到的是城市建设用的适宜性评价。适宜性评价即根据各项土地利用的要求, 分析区域土地开发利用的适宜性,确定区域开发的制约因素, 从而寻求最佳的土地利用方式和合理的规划方案。合理确定可适宜发展的用地不仅是以后各项专题规划的基础,而且对城市的整体布局、社会经济发展将产生重大影响。

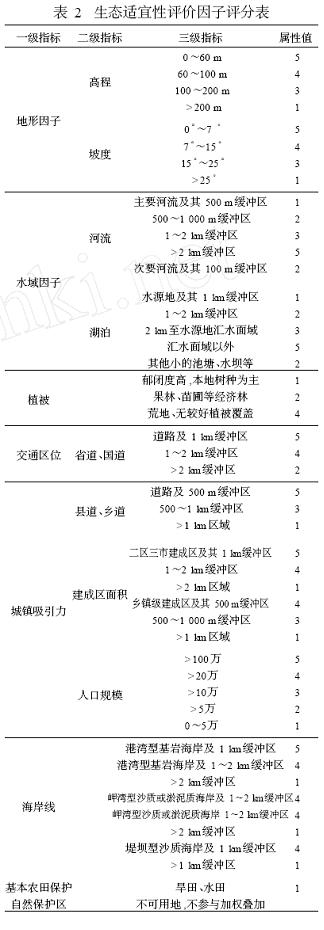

在进行适宜性分析评价时需要考虑的影响因子有很多,生态方面的,经济发展方面的等等都有,不过通常情况下,适宜性分析主要考虑的是生态方面的限制性因素,如与水源,生态敏感地的距离,坡度高程等因素,所以通常意义上的适宜性评价可以狭义的理解为是生态适宜性评价。

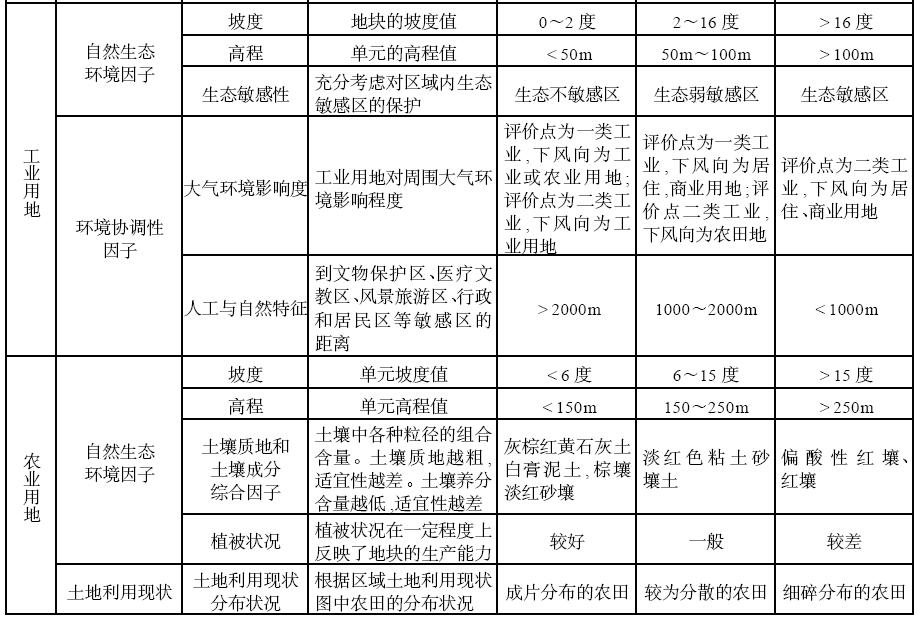

不同尺度下的生态适宜性评价其侧重是不同的,如果是大尺度的评价,可以进行建设用地的适宜性评价,如果具体到城市内部,可以进行居住用地工业用的适宜性评价。具体选用什么指标根据具体情况进行确定。

需要注意的是,适宜性评价有两种。一种是在规划前期对区域的适宜性评价,为确定城市布局和环境保护提供参考,是规划的重要依据。另一种是对规划方案或是现有的情况进行适宜性评价,评价这个方案或是现状是不是适宜的。显然,第一种意义更大一些。这两种评价所采用的指标也是不同的,各有侧重。但目前的很多论文中,经常讲这两者混淆,一般情况下,总规或一些规划的前期分析多用第一种方法,规划的评价和环境影响评价多用第二种方法。

在方法上,适宜性分析采用的理论方法是数学概念中的多准则多目标评价,可以通俗的理解为多因子权重叠加,此外,对上面提到的第二种情况,多使用模糊数学的理论,其核心是计算单个指标的隶属度。在技术实现上,适宜性分析采用GIS技术。GIS具有强大的空间地理数据管理和分析功能,并能对分析结果给予直观显示,为具有空间属性特征的用地评价提供了一种有效工具。

适宜性评价的过程可以这样理解:找到与适宜性相关的因子(经验及参考别人的,或专家来定,即德尔菲法),进行分级,将其对适宜性的影响用分级的方式区别出,再对因子赋以权重(经验或层次分析法),对每一个因子进行评价计算,最后进行叠加分析得到结果。

其基本表达形式可以用式(1) 表示:S = f ( x1 , x2 , x3 , ⋯, xi ) (1)

式中, S 是生态适宜性等级, xi ( i = 1 ,2 ,3 , ⋯, n) 是用于评价的一组变量。目前常用的基本模型是权重修正法(式2) :

S = ΣW i X i (2)

式(2) 中, S 是生态适宜性等级, Xi为变量值, W i为权重, i = 1 , 2 , 3 , ⋯, n。

采用公式(2) 进行生态适宜性评价的最大问题是每个变量对于生态适宜性的贡献是十分复杂的, 既有正面又有负面的影响, 有些因素对某种土地利用构成绝对限制, 有些则构成发展潜力。通俗的讲,有的是限制性因素(例如近水

对每个因子的评价计算,都可以是GIS中的一种分析,如距离衰减、重分类、栅格运算等,这也是为什么使用GIS进行适宜性分析的理由。

分析完之后,需要对结果进行分析评价描述,情况分两种,一种是针对居住用地工业用地的适宜性分析,结果得分较高的地方即为适宜工业用地居住用地的地区。另一种是整个区域的建设用地的适宜性评价,这种情况即需要对结果进行分析,对分值进行排序分类,得到限建区、协调区、适宜建设区等,也可以分为建筑用地、生态保护区等,这种情况的分析结果应用性较强。

下面看几个实例(只列出指标方法和结果分析):

实例一:

科学城发展用地的生态适宜度分析

(一)生态调查及评价因子选择

影响科学城开发建设的生态因素很多,综合考虑广州科学城用地现状、开发目标、性质以及广州当前城建出现的问题等因素,搜集下述八类要素的基础资料文字或图,依据对土地利用方式影响的显著性及资料的可利用性筛选出评价因子。

(1)坡度:科学城地处丘陵地带,地形起伏较大,坡度是影响建设投资、开发强度的重要控制指标之一。

(2)地基承载力:地基承载力主要与地层的地质构造和地基的构成有关。影响到城市用地选择和建设项目的合理分布以及工程建设的经济性。

(3)土壤生产性:科学城用地多为农业用地,保护良田是在开发建设过程中必须重视的问题。土壤生产性是综合反映土地生产力的指标。

(4)植被多样性:植被多样性是自然引入城市的重要因素,它的存在与保护使城市居民对自然的感受加强,并能提高生活质量,是保护城市内多样的生物基因库和改善环境的重要场所。

(5)土壤渗透性:充足的地下水源对维持本地水文平衡极为重要,在开发建设中应保护渗透性土壤,使之成为地下水回灌场地,顺应水循环过程。土壤渗透性也是地下水污染敏感性的间接指标。渗透性越大,地下水越易被污染。

(6)地表水:地表水在提高城市景观质量,改善城市空间环境,调节城市温度、湿度,维持正常的水循环等方面起着重要作用,同时也是引起城市水灾、易被污染的环境因子。

(7)居民点用地程度:居民点规模是影响开发投资、工程建设的重要因素之一,也是规划中确定居民点保留或集中搬迁的依据。

(8)景观价值:景观价值评价依据自然和人文因素两方面进行。人文评价主要考虑视频、视觉质量(悦目性)、独特性。自然评价主要考虑地貌、水系、植被三方面。综合人文评价与自然评价得出三类景观类型,一类为有丰富植被的山峰、河流,视觉条件好,有一定独特性;二类为自然条件较好,视觉质量一般,独特性中等;三类为其他区域。

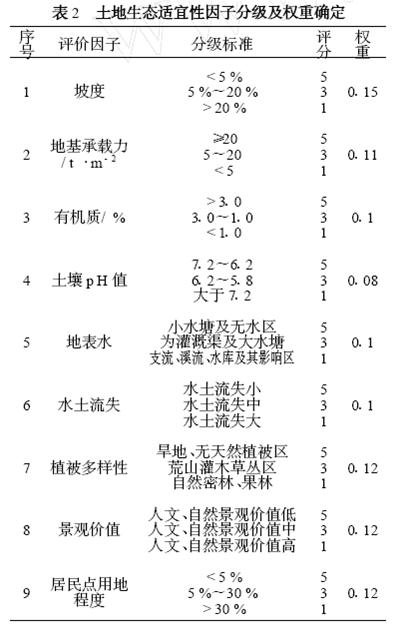

(二)制定单因子生态适宜度分级标准及其权重

科学城发展用地各生态因素的适宜度分级标准及其权重见表9-1。

表9-1 科学城发展用地单因子分级标准及权重

|

编号 |

生态因子 |

属性分级 |

评价值 |

权重 |

|

1 |

坡度 |

<5% |

5 |

0.15 |

|

5%~20% |

3 |

|||

|

>20% |

1 |

|||

|

2 |

地基承载力 |

承载力大 |

5 |

0.10 |

|

承载力中 |

3 |

|||

|

承载力小 |

1 |

|||

|

3 |

土壤生产性 |

生产力低 |

5 |

0.10 |

|

生产力中 |

3 |

|||

|

生产力高 |

1 |

|||

|

4 |

植被多样性 |

旱地,无自然植被区 |

5 |

0.15 |

|

荒山灌木草丛区 |

3 |

|||

|

自然密林,果林 |

1 |

|||

|

5 |

土壤渗透性 |

渗透性小 |

5 |

0.10 |

|

渗透性中 |

3 |

|||

|

渗透性大 |

1 |

|||

|

6 |

地表水 |

小水塘及无水区 |

5 |

0.10 |

|

灌溉渠及大水塘 |

3 |

|||

|

支流、溪流及其影响区 |

1 |

|||

|

7 |

居民用地程度 |

<5% |

5 |

0.12 |

|

5%~30% |

3 |

|||

|

>30% |

1 |

|||

|

8 |

景观价值 |

人文、自然景观价值低 |

5 |

0.18 |

|

人文、自然景观价值中 |

3 |

|||

|

人文、自然景观价值高 |

1 |

对表9-1中的8个生态因素加权叠加得出科学城发展用地综合评价值Si在1.97~4.79之间变化,取1.97—2.69—3.15—3.55—3.95—4.79区段为综合适宜度分级标准。其中3.95<Si≤4.79为最适宜用地;3.55<Si≤3.95为适宜用地;3.15<Si≤3.55为基本适宜用地;2.69<Si≤3.15为不宜用地;1.97≤Si≤2.69为不可用地。

对照科学城现状土地利用情况可看出,最适宜用地为坡度<5%的区域,

无自然植被或荒山区域,低产田地分布区及景观差的区域;适宜用地为坡度<5%的区域,低产田区域,植被较差等区域;基本适宜用地为坡度5%~10%,低中产田区,居民点较集中区域,但经一定的工程措施和环境补偿措施后也可作为城市发展用地;不宜用地一般为坡度大于10%且植被良好区域,高中产田区,溪流影响区,从生态学及保护生产性土地的观点看是不宜用于发展用地,但在一定限度内可适当占用;不可用地一般为坡度>20%的坡地,溪流水域及植被景观优良的区域,该区域完全不适宜城市发展用地。

科学城五类用地百分比分配为:最适宜用地(约

实例二:

4. 4 土地生态适宜划分等级的确定

依据单因子分级标准和赋予的权重及加权公式S i = ΣPki W k , i ,对生态因子进行单项处理,即单因子评价;最后对单因子分析结果加权、叠加,得出沈阳市土地利用规划发展用地综合评价值Si 在114~418 之间变化,以此制作各适宜类评价单元加权综合指数和出现频数分布直方图,根据各适宜类直方图中加权指数和在空间上的聚散和分布规律,确定各评价单元的土地生态适宜性划分类别适应区区范围,给出沈阳市土地生态适宜性评价图,这里将沈阳市土地综合生态适宜类别适应区划分为四类,每类综合指数Si 的数值范围为:

3.6 < Si ≤4.8 Ⅰ类适宜区:适宜城市发展建设用地

3.1 < Si ≤3.6 Ⅱ类适宜区:适宜林业、牧草地建设

2.1 < Si ≤3.1 Ⅲ类适宜区:适宜农田用地

1.4 < Si ≤2.1 Ⅳ类适宜区:适宜自然生态保护区

各类适应区含义为:

Ⅰ类适宜区:一般坡度为< 5 %的区域,地基承载力大,低产田、景观差、无自然植被区域,适宜作为城市发展建设用地。

Ⅱ类适宜区:一般坡度小于20 %的区域,低中产田区,存在水土流失现象,从生态学及保护土地生态环境的观点来看适宜发展林地、牧草地建设。而在一定限度内也可适当占用建设用地。

Ⅲ类适宜区:一般坡度为小于10 %,且土壤质地良好、土壤养分充足、水利灌溉便利的区域适宜发展农田,同时,溪流水域影响区且植被良好区域,也适宜大中水域保护区。

Ⅳ类适宜区:一般坡度大于20 %坡地,有山峰、溪流水域及植被景观优良的区域,而且从生态学及保护物种(动物和植物种类) 的观点看只适宜自然生态保护区。

土地最佳生态适宜利用类型

为保持市域土地生态环境平衡,依据城市土地利用总体规划,研究建立土地最佳生态适宜性(利用) 模式,给出综合评价模型,从生态学评价角度来分析沈阳市土地生态适宜性及最佳生态适宜性利用模式,可以得知:

Ⅰ类适宜区,适宜城市发展建设用地,占市域面积6188 % ,主要分布在沈阳市域东南部平原地区,既沈阳市核心五区及其周围东、西、南、北副城和组团。

Ⅱ类适宜区,占市域面积27186 % ,主要分布在沈阳市北部康平、法库县镇以西地区,以及新民县、辽中县辽河以西地区;北部康平、法库低丘坡耕地区,西部柳绕地区及东部坡地,这些坡地分布在波状岗台低和剥蚀低山丘陵地貌上,多为土层浅薄,肥力低下的棕壤性土,作为防风阻沙的屏障,适宜林地和恢复牧草地建设。

Ⅲ类适宜区,占市域面积59143 % ,其中包括耕地为54103 %,园地为1131 % ,水域为10195 %。适宜耕地集中在市域中部平原地区,主要分布在浦河流域、浑河流域和辽河以东区域以及处于山前平原地貌的法库县南部地区,而集中在市域中原南部苏家屯、于洪区、辽中郊区,该区域地势平坦、灌溉设施较好、水源充足、土壤类型以水稻土和耕型壤质草甸土为主,土壤肥沃养分高,农业生产率也高,更适宜耕地。另外,沈阳市域大、中河湖水域(辽河、浑河、柳河、绕阳河、养息牧河、秀水河蒲河、北沙河、卧龙湖、仙子湖) 、水库、湿地等也计入Ⅲ类适应区之列。

Ⅳ类适宜区,占市域面积5183 %,主要分布在市域东部、北部地区,北部为医诬山支脉形成的低山丘陵地貌,东部为长白山西南支千山山脉形成的低山丘陵地貌,而且东部和北部形成的自然植被良好,动植物种类繁多,属于自然生态保护区。东部有白清寨、石人山等自然保护区,北部有石佛寺、五龙山、望海市自然保护区等。

结语

通过运用生态学、土壤学、环境科学、系统科学和计算机科学的理论与方法。对沈阳市的社会经济发展目标、自然环境特征、土地资源开发利用现状、环境保护总体规划、生态保护与建设需求等一系列因素进行系统地分析,筛选一定的(生态因子)对土地进行生态适宜性进行评价,给出沈阳市土地生态适宜性分区,确定类型区域的土地用途,并对社会经济整体发展而研究其生态适宜性模式,从而得出总体较优的生态发展模式。为沈阳市土地利用规划提供科学依据。

实例三:

基于生态适宜性评价的用地发展对策

基于生态适宜性评价, 在潜力和限制性因素综合影响下的大连市域城市建设用地扩展的适宜程度得到体现。评价结果如图版1 图5 中显示, 最适宜区域、不适宜区域的分布相对较为集中, 高适宜区的分布与最适宜区的区位关系密切, 与中低适宜区域相间。由此,从城市建设用地适宜性的角度可以把大连市域分为优化建设区、重点建设区域、限制建设区、禁止建设区(见图版1 图6) , 并提出相应的用地发展管制对策。

411 优化建设区

位于最适宜区域, 范围包括大连中心市区、旅顺口市区、金州市区、开发区、普兰市区、瓦房店市区、庄河市区的建成区及其周围形成的城镇密集区。优化建设区的用地发展对策: 通过产业结构调整、提升促进城镇土地利用结构优化, 提高土地利用效率; 保持、促进组团式的城市发展, 避免破坏自然环境特点的连绵式建设, 优化城市生态环境;加强城市组团间的分工协作, 提升城市竞争力。

412 重点建设区

位于以高适宜区为主、与部分最适宜区相间区域, 范围包括开发区、金州区、甘井子区、旅顺口区的建成区以外发展基础和条件较好的区域、重点开发的长兴岛的大部分地区、庄河市的花园口开发区、普兰店市的皮口镇、杨树房镇、瓦房店市的炮台镇、复州湾镇等。该区域的发展方向为产业发展集聚区。重点建设区的用地发展管制对策为: 促进区域内一些具有比较优势的产业集群的形成与发展, 与城镇密集区中的产业发展空间形成良好的分工合作, 加强设施的共享和产业的协作; 防止建设用地低密度、分散式蔓延对生态环境的破坏, 积极引导促进人口和经济活动的有机集中。

413 限制建设区

以中、低适宜区为主, 与部分高适宜区和少量最适宜区相间的区域, 范围包括甘井子区、旅顺口区、金州区除去其优化建设区、重点建设区以外的区域, 瓦房店市、普兰店市除其优化建设区、重点建设区、禁止建设区以外的区域。该区域以农田和部分水源、林地等生态保护区域为基底, 城镇发展基础条件一般, 或其建设发展与生态保护相冲突, 该区域的用地发展管制对策为: 生态保护优先, 选择部分城镇适度点状开发, 如复州城镇、大郑镇等。对于北部发展基础较差的乡镇, 适度引导一些生产服务型的小城镇进行集中开发。另外区域性的生态绿道, 如沈大高速、大丹高速两侧

414 禁止建设区

以不适宜区为主、间以低适宜区的连片区域, 具体范围为市域中北部山地丘陵为主的水源涵养地、自然保护区等, 南部的蛇岛—老铁山国家自然保护区、金龙寺国家森林公园、大黑山保护区等。该区域对区域性生态可持续发展具有重要意义, 该区域的用地发展管制对策为: 该生态基质内除行政、旅游服务基地(安波、仙人洞等) 重点规划建设以外, 严禁一切建设开发活动, 并通过政策性扶持, 对部分生态脆弱地区实施生态移民。

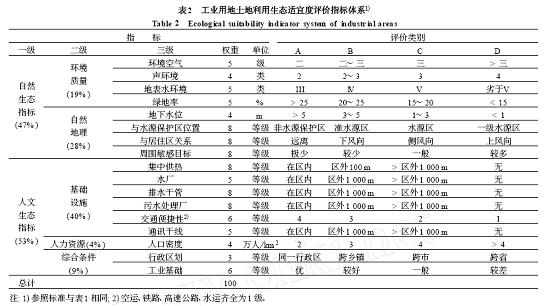

实例四:一些指标体系

表 3‑1各因子的建设适宜性等级划分标准

|

因子 |

适宜性等级 |

分类条件 |

单因子得分 |

权重 |

|

河流 |

很适宜 |

> |

9 |

0.17 |

|

适宜 |

70 |

7 |

||

|

较不适宜 |

50 |

4 |

||

|

不适宜 |

30 |

2 |

||

|

很不适宜 |

< |

0 |

||

|

湖泊和水库 |

很适宜 |

> |

9 |

0.18 |

|

适宜 |

1.5 |

7 |

||

|

较不适宜 |

1 |

4 |

||

|

不适宜 |

0.5 |

2 |

||

|

很不适宜 |

< |

0 |

||

|

土地利用 现状 |

很适宜 |

城乡、工矿、居民用地 |

9 |

0.12 |

|

适宜 |

旱地 |

7 |

||

|

较不适宜 |

草地 |

4 |

||

|

不适宜 |

林地 |

2 |

||

|

很不适宜 |

水田、水域 |

1/0 |

||

|

断层 |

适宜 |

> |

9 |

0.07 |

|

较适宜 |

300 |

6 |

||

|

不适宜 |

100 |

3 |

||

|

很不适宜 |

< |

1 |

||

|

塌陷沉降 |

适宜 |

低易发区 |

8 |

0.12 |

|

不适宜 |

中易发区 |

3 |

||

|

很不适宜 |

高易发区 |

0/1 |

||

|

工程地质 |

很适宜 |

|

8 |

0.07 |

|

适宜 |

|

6 |

||

|

不适宜 |

|

4 |

||

|

很不适宜 |

|

1 |

||

|

自然保护区 风景区 |

很适宜 |

> |

9 |

0.13 |

|

适宜 |

0.8 |

7 |

||

|

较不适宜 |

0.5 |

5 |

||

|

不适宜 |

0 |

3 |

||

|

很不适宜 |

保护区范围 |

0 |

||

|

基本农田 |

适宜 |

建设用地范围内 |

强制性 |

|

|

较不适宜 |

规划区范围内,建设用地范围外 |

|||

|

不适宜 |

规划区范围外 |

|||

建设用地生态限制因素

影响保定市都市区建设用地发展的生态因素主要有:河流湖泊、白洋淀湿地、农田、森林草地、自然保护区与森林公园、地下水涵养与水源保护区、南水北调廊道、历史文物古迹及大型基础设施防护等各种对区域生态功能有较大贡献的生态类型。参考各方面专家意见,本研究中将各种生态因素进行打分划分权重等级,每种因素的权重系数在(1,10)之间,将系数按照最终的等级得分划分为生态限制区、生态敏感区、生态低限区三种级别,表9-1详细表示了划分的标准及权重得分情况。

表9-1 建设用地生态分区划分标准

|

因素类型 |

因素 |

限制区范围 |

权重系数 |

注释 |

|

|

自然因素 |

河流 |

核心限制区范围 |

外延 |

9 |

根据河流规定的核心涵养区和缓冲区范围而定 |

|

缓冲区范围 |

外延 |

8 |

|||

|

农田 |

限制区范围 |

农田范围 |

6 |

在图上直接叠加表现 |

|

|

森林草地 |

限制区范围 |

与森林草地面积范围一至 |

8 |

在图上直接叠加表现 |

|

|

地下水涵养 |

缓冲区面 |

依据地形图定 |

8 |

根据所有的地形图高程等因素确定地下水涵养区,直接在图上表现 |

|

|

地形、坡度 |

核心限制区范围 |

坡度≥10。 |

9 |

用GIS图直接分析坡度得出 |

|

|

缓冲区范围 |

坡度<10。 |

6 |

|||

|

地震断裂带 |

——————— |

————— |

0 |

由于地震断裂带的活动性很低,所以在此不作为主要考虑 |

|

|

人文社会因素 |

文物保护 |

四周外延控制宽度 |

|

10 |

根据历史文化名城保护的规范,对各个文化建筑都有自己的控制范围,为了便于计算,在此取 |

|

南水北调 |

核心限制区半径 |

|

10 |

根据南水北调线两侧的规定防护绿带控制范围而定 |

|

|

缓冲区半径 |

|

6 |

|||

|

铁路 |

两侧控制宽度 |

|

10 |

依据规定的铁路两侧防护绿带宽度而定 |

|

|

高速公路 |

两侧控制宽度 |

|

10 |

依据规定高速公路两侧防护绿带宽度而定 |

|

|

高压线 |

两侧控制宽度 |

|

10 |

依据规定的高压线两侧防护绿带宽度而定 |

|

|

一级水源保护地 |

范围 |

保定市规定的范围为准 |

10 |

根据保定市规定的一级水源保护地范围划定 |

|

|

二级水源保护地 |

范围 |

以保定市规定的范围为准 |

8 |

根据保定市规定的二级水源保护地范围划定 |

|