多级反馈队列(Multi-level Feedback Queue,简称MLFQ)需要解决两方面的问题。首先它要优化周转时间,这可以通过优先执行较短的工作来实现。然而,操作系统常常不知道工作要运行多久,而这又是SJF等算法所必需的。其次,MLFQ希望给用户提供较好的交互体验,因此需要降低响应时间。然而,轮转调度虽然降低了响应时间,周转时间却很差。所以这里的问题是:通常我们对进程一无所知,应该如何构建调度程序来实现这些目标?调度程序如何在运行过程中学习进程的特征,从而做出更好的调度决策?

多级反馈队列:基本规则

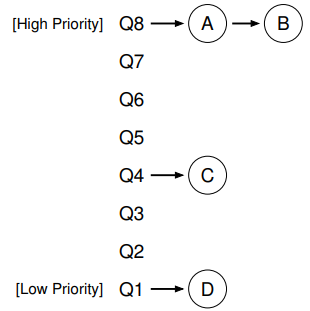

为了构建这样的调度程序,本章将介绍多级消息队列背后的基本算法。MLFQ中有许多独立的队列,每个队列有不同的优先级。任何时刻,一个工作只能存在于一个队列中。MLFQ总是优先执行较高优先级的工作(即那些在较高级队列中的工作)。每个队列中可能会有多个工作,它们具有同样的优先级。在这种情况下,我们就对这些工作采用轮转调度。至此,我们得到了MLFQ的两条基本规则:

规则1:如果A的优先级大于B的优先级,运行A不运行B

规则2:如果A的优先级等于B的优先级,轮转运行A和B

上图中,最高优先级有两个工作(A和B),工作C位于中等优先级,而D的优先级最低。按刚才介绍的基本规则,由于A和B有最高优先级,调度程序将交替的调度他们,而C和D永远都没有机会运行,除非A和B已经完成。

如何改变优先级

显然,在一个工作的生命周期中,MLFQ必须按照一定的策略改变其优先级。例如,如果一个工作不断放弃CPU去等待键盘输入,这是交互型进程的可能行为,MLFQ因此会让它保持高优先级。相反,如果一个工作长时间地占用CPU,MLFQ会降低其优先级。通过这种方式,MLFQ在进程运行过程中学习其行为,从而利用工作的历史来预测它未来的行为。下面是我们第一次尝试优先级调整算法。

规则3:工作进入系统时,放在最高优先级(最上层)队列

规则4a:工作用完整个时间片后,降低其优先级(移入低一级队列)

规则4b:如果工作在其时间片以内主动释放CPU,则优先级不变

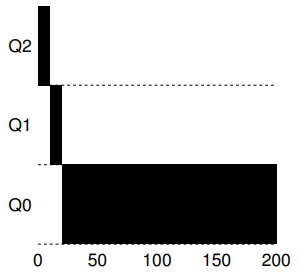

单个长工作

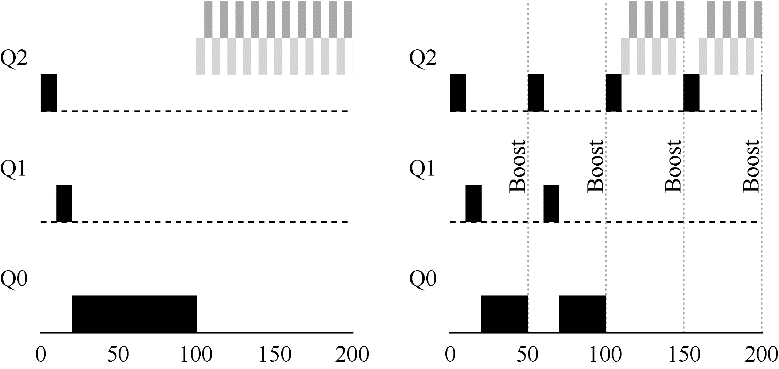

假如系统中有一个需要长时间运行的工作,我们看看使用当前的MLFQ调度会发生什么。下图展示了在一个有3个队列的调度程序中,随着时间的推移,这个工作的运行情况。

从这个例子可以看出,该工作首先进入最高优先级(Q2)。执行一个10ms的时间片后,调度程序将工作的优先级减1,因此进入Q1。在Q1执行一个时间片后,最终降低优先级进入系统的最低优先级(Q0),一直留在那里。

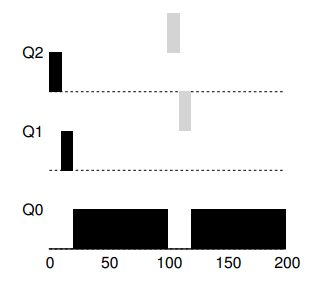

来了一个短工作

再看一个较复杂的例子,看看MLFQ如何近似SJF。在这个例子中,有两个工作:A是一个长时间运行的CPU密集型工作,B是一个运行时间很短的交互型工作。假设A执行一段时间后B到达。会发生什么呢?

上图展示了这种场景的结果。A(用黑色表示)在最低优先级队列执行(长时间运行的CPU密集型工作都这样)。B(用灰色表示)在时间为100ms时到达,并被加入最高优先级队列。由于它的运行时间很短(只有20ms),经过两个时间片,在被移入最低优先级队列之前,B执行完毕。然后A继续运行(在低优先级)。

通过这个例子,我们可以体会到这个算法的一个主要目标:如果不知道工作是短工作还是长工作,那么就在开始的时候假设其是短工作,并赋予最高优先级。如果确实是短工作,则很快会执行完毕,否则将被慢慢移入低优先级队列,而这时该工作也被认为是长工作了。通过这种方式,MLFQ近似于SJF。

结合I/O

根据上述规则4b,如果进程在时间片用完之前主动放弃CPU,则保持它的优先级不变。这条规则的意图很简单:假设交互型工作中有大量的I/O操作(比如等待用户的键盘或鼠标输入),它会在时间片用完之前放弃CPU。在这种情况下,我们不想处罚它,只是保持它的优先级不变。

下图展示了这个运行过程,交互型工作B(用灰色表示)每执行1ms便需要进行I/O操作,它与长时间运行的工作A(用黑色表示)竞争CPU。MLFQ算法保持B在最高优先级,因为B总是让出CPU。如果B是交互型工作,MLFQ就进一步实现了它的目标,让交互型工作快速运行。

当前MLQF的一些问题

至此,我们有了基本的MLFQ。它看起来似乎相当不错,长工作之间可以公平地分享CPU,又能给短工作或交互型工作很好的响应时间。然而,这种算法有一些非常严重的缺点。首先,会有饥饿问题。如果系统有“太多”交互型工作,就会不断占用CPU,导致长工作永远无法得到CPU。即使在这种情况下,我们也希望这些长工作也能有所进展。其次,某些用户会用一些手段欺骗调度程序,让它给予进程远超公平的资源。例如,上述算法对如下的攻击束手无策:进程在时间片用完之前,调用一个I/O操作(比如访问一个无关的文件),从而主动释放CPU。如此便可以保持在高优先级,占用更多的CPU时间。做得好时(比如,每运行99%的时间片时间就主动放弃一次CPU),工作可以几乎独占CPU。最后,一个程序可能在不同时间表现不同。一个计算密集的进程可能在某段时间表现为一个交互型的进程。用目前的方法,它不会享受系统中其他交互型工作的待遇。

提升优先级

我们首先来尝试避免饥饿问题。要让CPU密集型工作也能局的一些进展,一个简单的思路是周期性地提升所有工作地优先级,最简单的实现就是将所有工作一股脑儿地扔到最高优先级队列。于是,我们有了以下规则。

规则5:每经过一段时间,就将系统中所有工作重新加入最高优先级队列

新规则一下解决了两个问题。首先,进程不会饿死——在最高优先级队列中,它会以轮转的方式,与其他高优先级工作分享CPU,从而最终获得执行。其次,如果一个CPU密集型工作变成了交互型,当它优先级提升时,调度程序会正确对待它。

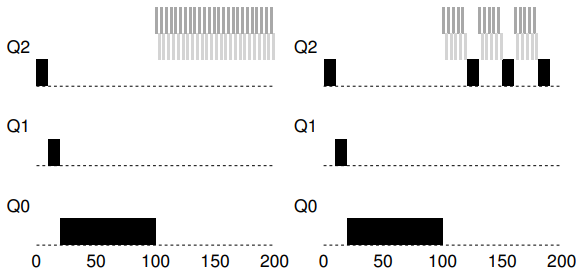

在这种场景下,我们展示长工作与两个交互型短工作竞争CPU时的行为。下图左边没有优先级提升,长工作在两个短工作到达后被饿死。右边每50ms就有一次优先级提升(这里只是举例,这个值可能过小),因此至少保证长工作会有一些进展,每过50ms就被提升到最高优先级,从而定期获得执行。

显然,添加时间段引入了新的问题:时间段的值该如何设定?如果设置得太高,长工作就会饥饿;如果设置得太低,交互型工作又得不到合适的CPU时间比例。

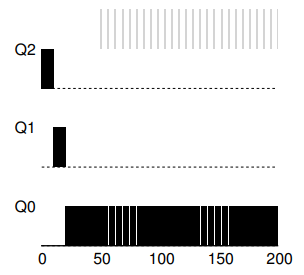

更好的计时方式

为了防止用户欺骗调度程序,让它给予进程远超公平的资源,MLQF为每层队列提供更为完善的CPU计时方式。调度程序记录一个进程在某一层中消耗的总时间,而不是在调度时重新计时。只要进程用完了自己的配额,就将它降到低一级队列中去。不论它是一次用完的,还是拆成很多次用完。

规则4:一旦工作用完了其在某一层中的时间配额(无论中间主动放弃了多少次CPU),就降低其优先级(移入低一级队列)

上图对比了在规则4a、4b的策略下(左),以及在新的规则4(右)的策略下,同样试图欺骗调度程序的进程的表现。没有规则4的保护时,进程可以在每个时间片结束前发起一次I/O操作,从而垄断CPU时间。有了这样的保护后,不论进程的I/O行为如何,都会慢慢地降低优先级,因而无法获得超过公平的CPU时间比例。

其他问题

关于MLFQ调度算法还有一些问题。其中一个大问题是如何配置一个调度程序,例如,配置多少队列?每一层队列的时间片配置多大?为了避免饥饿问题以及进程行为改变,应该多久提升一次进程的优先级?这些问题都没有显而易见的答案,因此只有利用对工作负载的经验,以及后续对调度程序的调优,才会导致令人满意的平衡。例如,大多数的MLFQ变体都支持不同队列可变的时间片长度。高优先级队列通常只有较短的时间片(比如10ms或者更少),因而这一层的交互工作可以更快地切换。相反,低优先级队列中更多的是CPU密集型工作,配置更长的时间片会取得更好的效果。

本章包含了一组优化的MLFQ规则。为了方便查阅,我们重新列在这里。

规则1:如果A的优先级大于B的优先级,运行A不运行B

规则2:如果A的优先级等于B的优先级,轮转运行A和B

规则3:工作进入系统时,放在最高优先级(最上层)队列

规则4:一旦工作用完了其在某一层中的时间配额(无论中间主动放弃了多少次CPU),就降低其优先级(移入低一级队列)

规则5:每经过一段时间,就将系统中所有工作重新加入最高优先级队列