虎嗅注:亚马逊当下态势让人想到《孙子兵法》里的四个字:“风林火山”,意为“其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山。”然而亚马逊是何以做到的?除了坚持投资长期,还有什么独特的战略思维?

这里有篇文章或可一读。

本文主要编译自Techcrunch网站上的文章《亚马逊为什么能吞噬世界》,编译者是微信公号小饭桌。编译者在介绍里说,“作者Zack Kantar曾是一个汽车零配件制造商,既为亚马逊供货,又是其平台上的第三方卖家,他对亚马逊做了长期深入的观察。他的核心观点是亚马逊势必横扫千军,传统零售只有缴械投降的份,因为亚马逊的底层密码是可以让这个组织不断焕发新生和活力的。而对于传统零售而言,即使想学电商,也可能只学来了皮毛,形似而神不似。”

而Forbes 的作者 Denise Lee 则针锋相对,针对上面那位作者Zack Kantar宣称的“亚马逊的流血战略和物流、仓储体系无法复制”的观点,DeniseLee指出,沃尔玛的商超网络生态将有利于这家公司缩小与亚马逊的差距。

不管怎么样,亚马逊的业务与扩张逻辑值得好好梳理下。在虎嗅看来,Techcrunch这篇文章最独特的价值在于看到了一个角度:亚马逊之所以牛逼及能够持续扩张、突破边界,在于它坚决将公司内部的功能模块市场化,把它推向市场,以此获取业务的竞争力以及公司内的运作效率。这一点非常有启发。

以下即小饭桌 关雪菁 编译的《亚马逊为什么能吞噬世界》。

业内有这样一种共识,由于亚马逊这只怪兽成长的太快太猛,零售业终于发展到瓶颈,并遭遇巨大损害。

眼下,大家都在讨论:到底亚马逊的优势是不是可持续的?沃尔玛这样的零售商试图复制亚马逊的模式,可他们究竟有没有可能冲击亚马逊的压倒性优势?

我认为,亚马逊的核心商业逻辑细思恐极,能通吃零售世界一切。

沃尔玛能战胜亚马逊么?

沃尔玛最近搞出一系列新动作,每个看起来都像是冲着亚马逊去的。

比如,推出30天免邮服务,就是向Amazon Prime会员两日达(或1小时达)服务直接宣战;

邀请第三方卖家入驻平台,对标的是亚马逊第三方商家服务;

研发无人机,这也是亚马逊开的先河;

Amazon Go实体零售店则是直接要冲击沃尔玛的老巢,沃尔玛必要反击。

沃尔玛胜算大么?反正,沃尔玛有钱,可以通过买买买在五年内获取跟亚马逊类似的能力。

而且,沃尔玛已经有了超过150家配送中心,这些配送中心的平米数加起来比亚马逊的仓储中心还大。沃尔玛利用这些配送中心和超过6000辆卡车,为其115,000多家店的补货、进货效率做了优化。

而亚马逊的会员两日达业务能产生利润的最关键因素,就是客户和配送中心离得足够近。由此可见,沃尔玛的配送能力毋容置疑,它也有实力根据电商的仓储需求重塑其物流网络。

另一方面,即便亚马逊已经完成了最后一公里全布局(其中包括无人机、配送机器人、Amazon Flex这样众包模式的即时配送)这个市场中仍有大量“第三方”配送相关创业公司,能够给沃尔玛提供相应的帮助。

即便如此,我仍然认为亚马逊会在接下来的10年继续引领增长,没有一家零售商能阻止它横扫一切的步伐。

因为亚马逊是地球上防御能力最强大的公司,而我们甚至还没有摸到他所支配领域的边界。

贝佐斯的大杀器

面对零售行业不断涌入的挑战者,贝佐斯的真正大杀器是,他将亚马逊的功能性业务都转化成了对外服务、营利的业务。亚马逊业务的每个环节都因为其“服务客户”的导向而存在。

一旦这些功能性业务独立,开始产生营利,就意味着他们被暴露在外部竞争之下,被刺激出了新的活力。

传统大公司总会面临这样的难题——为了节省成本,公司放弃外包转而内包,或者直接把供应商或客户公司给并购了。结果,内部供应商忙于满足内部客户的需求,企业的利润空间也随之缩减。

我在汽车行业多年,看过太多这样的例子:汽车制造厂商总在好年景并购供应商,等到成本蹿升时赶紧剥离相关资产。

一个诅咒是,一旦缺少外部竞争,机构就变得臃肿低效。可更大的诅咒是,每当公司试图通过引入外部竞争,比如竞标,或是开始仔细控制成本时,机构的官僚主义就变得更加严重。

亚马逊试图逃脱这样的大公司诅咒,于是才有了亚马逊的网络服务产品AWS。这背后的逻辑是,亚马逊将公司的一部分机能扩展成平台,以此对抗公司内部日渐低效和技术发展停滞的问题。

说起来也是时势造英雄,21世纪初期,企业级SaaS服务还并不普及,但亚马逊却在疯狂成长,于是不得不靠自己架构技术底层。去年,AWS业务全年营收122亿美金,运营利润31亿美元。

AWS落地10多年后,亚马逊逐步将公司每个内部使用的工具和应用都重新架构,变成了可出售的外部服务。

最近,AWS推出了亚马逊云端客服的新服务产品Amazon Connect,这是一个自助式的、基于云端的客服中心平台,它的基础是亚马逊自己的呼叫中心。它真正价值其实在于打磨、完善亚马逊自己的客服中心。

所以就算Amazon Connect商业化失败了,亚马逊也能通过它的失败验证一些重要的问题。

毕竟,在商业化的过程中,亚马逊可以沉淀下来一批量化指标和数据,比如业务营收多少,或者该业务到底有没有产生营收。用这样的办法一判断,亚马逊就能迅速发现自己开发、使用的工具,是不是已经显著地落后于竞争对手了。

亚马逊用这种内部工具商业化、外部化的方式,来替代内部调研、审计这些浪费时间又官僚主义的办法,于是,亚马逊形成了一个能够产生现金流的反馈闭环模式,这样的方式,让它能够迅速发现内部的各种问题。

有种说法是,你所赚的钱基本能反映你对这个世界所创造的价值,而亚马逊就在十几个领域里量化出了自己的价值。

亚马逊会干掉沃尔玛和UPS么?

现在,围绕着自己的整个生态系统,亚马逊向各个领域伸出了自己的触角,我认为,这些由企业内部长尾功能延伸出的外部服务,才是亚马逊真正难以被复制的部分。

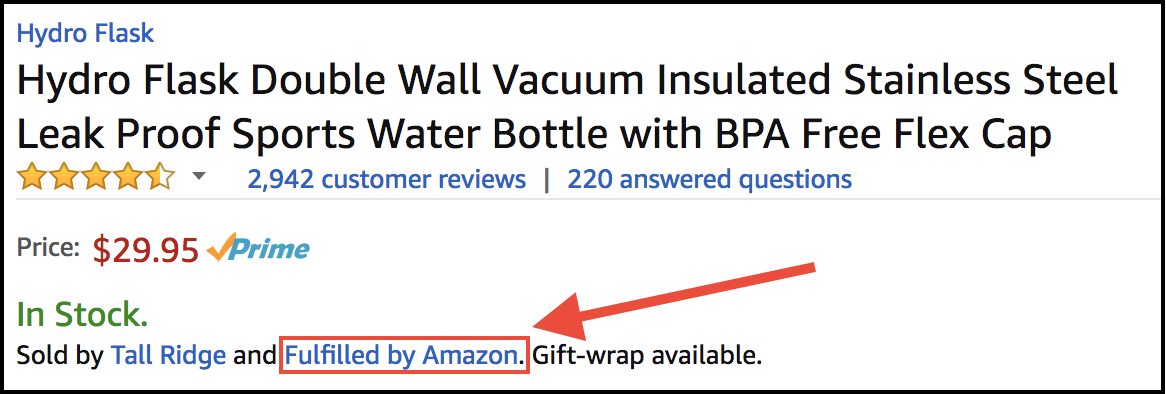

再举个例子,亚马逊的仓储服务(FBA)业务。通过FBA产品,亚马逊允许第三方卖家将货物放入亚马逊的仓储中心,客户一旦下单,亚马逊负责将货物运送,亚马逊甚至还提供退货及其他服务,价格很有竞争力。

现在,FBA不仅对于亚马逊平台上出售的货物负责,卖家同样可以利用亚马逊的“多渠道仓配”服务,将非亚马逊订单配送至买家手中。

举个例子,美国保温杯品牌Hydro Flask在电商平台Shopify上运营一家店铺,一旦用户在Shopify下单,由于Hydro Flask接入了FBA的外部接口,就会给亚马逊的FBA发送订单指令,FBA就将货物直接递送给买家。

Hydro Flask这么做的好处显而易见。他们能够在中国生产产品,通过Flexport这样的货运代理将产品直接从工厂运送到亚马逊的仓库,这省去了自己运营管理仓库的烦恼。对于亚马逊而言,利益也是巨大的:

1.更好的利用了闲置的仓储配送能力;

2.增加运送量,可以跟UPS、联邦快递这样的物流供应商谈个更优价;

3.能直接从仓配服务中获利,2017年第一季度,亚马逊从第三方卖家服务中获得的收入为64亿美元,占到了亚马逊总营收的25%。

对亚马逊而言,这样做更深层的好处是,通过将内部功能性业务开放给外部用户,不断地提升自己的战斗力。

毕竟,仓储、配送是亚马逊最大的成本中心,这是个劳动力密集的领域,一不小心就会出现人力冗余问题。

顺带一提,我认为FBA服务很难出现其他替代者,就是沃尔玛也做不到。

亚马逊能将成百上千卖家的货物混合摆放在一起,又能精准高效的找出用户下单的货品,这一套方法背后的技术和组织复杂性简直逆天。如果你的排列方式是按卖家品牌固定死的,那你想学亚马逊这套就更难了。

这套系统能够将货物自动拆分、分配到最佳仓储中心,并规划出最优入库路线——分配原则基于仓储容量、客户地域分布的历史数据等等,这可是个相当浩大的工程。

FBA于2006年发布,也就意味着亚马逊在这上面下了11年的功夫。我认为,对FBA的巨大投资正是亚马逊过去10年始终无法盈利的一个最重要的原因,或者,亚马逊就是选择不以此来盈利。

最开始的时候,FBA的错误率非常高,我知道有不少卖家因为亚马逊在仓配过程中丢失了他们的货物,获得了上万美元的赔款。且不说那些巨大的技术挑战吧,有哪个零售商愿意长期承受如此巨大的库存损失?

在我看来,不出5年,亚马逊就会开始做小包配送业务,这就是要跟UPS、联邦快递、美国邮政正面PK了。

亚马逊已经开始运营旗下40架货机、数千货车所组成的战队,他们还建立了几十个分拣中心,以此降低对现有小配送站的依赖。而那些享受过他们既有服务的客户,很容易就能转化为他们新产品的用户。

在此,亚马逊作为一个企业服务提供商,其超越其他竞争对手的一个关键优势是,他们不得不使用自己的产品。这一点是UPS、联邦快递、Rackspace(世界前三云计算中心之一)都无法与之相比。

因为包裹丢失、损毁、递送延迟、软件难用和糟糕的假期运力安排,UPS饱受诟病,只能往回缩。愤怒的客户责怪零售商,零售商转头就开始骂UPS。

当亚马逊成为了快递服务提供者,他们就会生出一种对订单的饥饿感,这让他们必须提升自己的服务水平。

从诞生时起,这些功能性业务就不是仅仅是为了给亚马逊内部使用,所以才能发展起来。很多传统大公司在做技术底层架构的时候,因为考虑的只是自身短时期内的需求,往往沦为技术达人自high的玩意——以至于外部的人看不懂,也无法用,更无法改进。

亚马逊的“拜客户教”

亚马逊内部有一个巨大的共识——即便某些业务或功能是无法被商业化的,亚马逊都会想办法让他为自己的外部客户创造更大的价值。

要知道,贝佐斯把亚马逊定位为“地球上最以客户为中心的公司”,将“客户崇拜”意识贯彻地彻底,而亚马逊有三类客户上帝,分别是:亚马逊电商用户,AWS上的开发者用户和第三方平台卖家。

我再举个例子,是关于亚马逊的第三方网络服务开放接口(MWS API)的。通过这项服务,亚马逊的第三方卖家能够系统性的与亚马逊交换数据。亚马逊为卖家提供一项叫做“订阅API”(Subscriptions API)的服务,通过它,一旦有竞争对手调价,卖家会第一时间收到价格变动通知,就连亚马逊自营价格变动,也会被推送。

亚马逊将这个本来帮助自己定价的工具外部化,为的就是让买家用户拿到尽可能低的价格。这催生出一个席卷整个第三方价格优化工具生态系统的新玩意,叫做“再定价”(repricers),这个工具利用MWS 开放接口自动反馈价格变动,以帮助第三方卖家最大化自己的销售(华尔街日报集团今年3月也推出了个类似逻辑的产品,用来辅助高频交易)。

美妙的是,亚马逊根本不在乎是否卖家截胡了自己的价格——毕竟,亚马逊能从卖家的成交中拿到12-15%的抽成,还能挣到卖家进驻FBA的仓储费。

亚马逊真的正在系统性的把整个公司产品化,打磨那些被证明可行的业务,修补那些高潜力业务,再砍掉其他没什么意义的一切。

这些,都让我想起了贝佐斯说过的一段话:

人们经常问我:未来10年什么会被改变?我觉得这个问题很有意思,也很普通。从来没有人问我:“未来10年,什么不会变?”我告诉你,第二个问题才是更重要的——因为你的商业策略要建构在一定时期内能稳定的基础之上……

在零售业。我们知道客户想要低价,这一点未来10年不会变。他们想要更快捷的配送,他们想要更多的选择。

就算再过10年,也不可能有一个客户跳出来对我说:贝佐斯,我真的爱亚马逊,我就是希望你们的价格能再高一点,或者我爱亚马逊,我只是希望你们配送能再慢一点。

品类丰富、低价、快捷配送正是亚马逊赢得零售战争的核心利器。通过亚马逊的第三方平台,卖家能以非常快的速度挂出数百万的热门商品,而亚马逊供应商团队发掘出新产品的速度却远远不及。亚马逊建起了一个高频交易平台,能够保证其价格的竞争力,而亚马逊能从中获得至少12%的利润。

快速配送背后则是高效运营和配送成本极低,这两点的达成正是因为亚马逊开放其FBA给外部客户。应该没有人比亚马逊更理解《创新者的窘境》这本书,他们引入了一个系统性的解决方案,是他们在跟其他零售商竞争的过程中能够立于不败之地。

我的观点是,亚马逊无法超越。亚马逊花了10年时间完善FBA,即便沃尔玛能够花5年做到,亚马逊到时候又会在哪里呢?

何况,我都没有展开讲那些亚马逊更不为人所致的项目,那些简直是对整个行业摧枯拉朽的项目。比如卖家仓储会员服务(Seller Fulfilled Prime),该项目能够让非FBA卖家加入Prime服务,对Prime买家提供产品服务;直派送(Direct Fulfillment)则允许卖家将产品从仓库直接派送给顾客,而不经过亚马逊配送中心。

亚马逊一手遮天确实难以被超越,不过我认为像Chewy.com这样的垂直细分领域零售商仍有巨大机会。

在我看来,亚马逊最大的威胁将来自反垄断,不过鉴于目前亚马逊只占了零售市场一个很小的份额,或者我们消费实体产品的方式未来有可能发生变化,我认为那一天不会很快到来,但亚马逊依然有可能吃掉整个零售世界。