(1)临床应用

心电图(electrocardiogram,ECG)是心血管疾病的主要诊断方式之一,从宏 观上记录心脏细胞的除极和复极过程,一定程度上客观反映了心脏各部位的生理 状况。由心肌激动产生的生物电变化可通过心脏周围的导电组织和体液反映到身 体表面,使身体各部位在每一个心动周期中呈现有规律的电变化活动。动态心电 图仪通过皮肤表面电极采集人体指定两点之间的电势差,利用心电图机记录电活 动变化图,并借助计算机分析处理,以发现在常规体表心电图检查时不易发现的 心律失常和心肌缺血。动态心电图仪可在患者日常生活状态下连续 24 小时或更长 时间记录心电活动全过程,为临床诊断、治疗及判断疗效提供重要依据。穿戴式 动态心电监测设备在传统动态心电图仪基础上进一步缩小产品体积,仅通过一个 小穿戴设备,实现最长 120 小时人体活动情况下的实时心电监测,属于长程动态心 电监测设备。该设备可捕捉短暂的异常心电变化,传输心电波形,协助医生远程 实时观察患者的相关心血管参数。

主要的临床应用为以下几个方面:

①提高隐匿性及一过性心律失常的检出率;

②了解心律失常的起源;

③评价抗心律失常药物的疗效,是研究评价抗心律失常 药物可靠的临床指标;

④进行房颤筛查,72 小时长时程心电监测可将房颤检出率 由 24 小时监测的 3.8% 提升至 7.8%[1];

⑤发现猝死的潜在危险因素,我国每年的猝 死人群中,猝死发生前常有心电活动不稳的室性心律失常。

(2)器械构成

穿戴式动态心电监测设备一般由电极片、主机、电池、充电线和智能软件组 成,大多选择将电极片、主机与电池集成为一个完整设备。每次使用完毕后进行 设备维护与充电,可以实现重复使用。但此种集成方式也存在几个弊端,如充电 及设备维护需要等待时间、同一设备不同用户使用可能造成交叉感染等。另一种 新出现的穿戴式动态心电记录仪则将主机与心电贴片分开,每次将主机与新的心 电贴片连接即可执行心电监测(图 1)。

穿戴式动态心电监测设备相比于传统动态心电图仪减少了电极片的数量,改 良为单导联或三导联测量,大大缩小了产品体积与重量。近年来,智能可穿戴设 备研发加速,穿戴形式繁多,如心电贴片、心电束带、智能心电衣等。

(3)技术发展历程

心电图检查技术可分四个阶段。

第一阶段(1842—1901 年)为技术的基础研 究阶段,科学家们致力于研发并改良记录心脏电信号的仪器,并对得到的心电图 进行初步研究。1842 年,法国科学家 C.Mattencci 首先发现并证明心脏存在电活动。1856 年 R.V.Koelliker 和 H.Müller 首次在病人身上记录到心脏的动作电位。1870 年, 法国物理学家 G.Lippmann 发明了毛细管静电计,被英国生理学家 J.B.Sanderson 和 F.Page 用于测量心脏电流。1878 年出现关于人体每次心脏收缩都伴随着电流变化 的报道,这是关于心室除极、复极的首次描述。同一时期,伦敦医生 D.Waller 开始 针对心电进行一系列的深入研究,首次实现了从体表测量人体的心电图。1895 年, Willem Einthoven 发表论文指出人体心脏电活动存在 5 个可分开的电偏转,按照数 学传统,他将之命名为 P、Q、R、S、T,之后 Einthoven 一直致力于静电计的改良。

第二阶段(1901—1949 年)为技术的快速发展阶段。1901 年 Willem Einthoven 发表了改良的弦线电流计,1902 年报导出第一批试用弦线电流计所记录到的心电 图。相对于毛细静电计,Einthoven 改良的弦线电流计不仅频响更高,灵敏度更提 高了约十万倍。之后,心电图机由最初的庞大装置逐渐变为手推车式的可移动心 电计,1928 年又被成功缩小成携带式心电图机[2]。1949 年,美国 Holter 首创动态心 电图仪,成为动态心电图检查的开端,故动态心电图又称 Holter 心电图。

第三阶段(1949—2012 年)为技术的产业发展阶段。1949 年之后,动态心电 图机逐渐实现量产。1961 年,Holter 心电图在中国投入大规模临床使用。同时,在 动态心电图仪的技术基础上,人们致力于将心电图机的体积进一步缩小。

第四阶段(2012 年至今)为技术的产业融合阶段。2012 年因谷歌眼镜的亮相, 被称作“智能可穿戴设备元年”,人工智能技术开始被应用于各个领域的技术研 究。可穿戴智能设备的出现使动态心电图仪在轻巧便携性上得到进一步显著提升。2015 年左右,国内外多款可穿戴动态心电产品上市并用于临床,并且随着人工智 能技术的兴起,给心电图检查技术带来重大变革,不仅大大提高了医疗技术水平 及医疗服务效率,也推动着人工智能与医学的融合发展。

(4)技术延伸探索

动态心电图不仅可以用于分析心律失常事件,还可以计算出每个人逐次心跳 周期(R-R 间期)差异的变化情况,即心率变异性。近年来,有国内外研究发现 心率变异性与个人情绪、运动疲劳恢复等方面的关联性,可反应受试者的精神活 跃度、压力及情绪状态,辅助内分泌科、精神科的临床诊断;也可应用于运动医 学领域,对人体的运动及恢复状况进行评估。然而,关于心率变异性仍缺乏足够 研究,这可能是未来动态心电图仪的技术延伸方向。

市场现状及趋势

根据新思界产业研究院发布的《2019—2023 年动态心电图机行业市场深度 调研及投资前景预测分析报告》显示,2014—2018 年,中国动态心电图机行业 市场规模保持快速增长,行业市场规模由 2014 年的 4.2 亿元人民币增长至 2018 年 的 6.3 亿元人民币。按应用领域,动态心电图机可分为院内使用和院外使用两种。《2019—2024 年中国动态心电仪行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示,2018 年中国动态心电仪市场中,医院用动态心电图机占比为 65%,院外用动态心 电监测设备占 35%。在院内市场,主要使用的是传统 Holter,市场保有量约为 20 万 台,每年大约新增 5 万台,市场规模约 2 亿元人民币 / 年。在院外市场,主要使用 的是穿戴式动态心电监测设备,市场保守估计 10 万台。国内穿戴式动态心电监测 设备市场格局见图 2。

国外的穿戴式动态心电监测设备应用已经达到较高比例,而国内的“智能穿 戴设备热潮”才刚刚开始。目前国内穿戴式动态心电监测设备市场鱼龙混杂,已 经有许多产品因无法满足医疗数据需求而退出赛道,只剩下极少数产品得到临床 认可。

近年来,随着人民生活水平的提高、支付能力的增强、国家医疗保障制度及 医疗卫生体系的建设完善,动态心电图机行业受众人群逐渐增多,在一定程度上 推动了动态心电图机行业市场规模的增长。一方面,国内健康意识逐步提高,越 来越多的人开始关注心血管健康,原先没有接受动态心电监测的人群也将进入到 市场中,且心血管病患者人数也在不断增加。另一方面,心电图读图医生的严重 短缺使我国每年 Holter 检查率仅有 17.24%,随着穿戴式动态心电监测设备逐渐得 到临床认可,其大规模临床应用将辅助减轻临床工作量,缩短动态心电图从检查 至获取报告的时长,提高患者检查频率,驱动市场持续增长。2026 年预计全球动 态心电图监测市场规模将达到 39 亿元,年复合增长率(CAGR)为 6.0%。根据当 前的中国市场的体量和增长趋势判断,中国将成为未来最大的增长点。

产业介绍

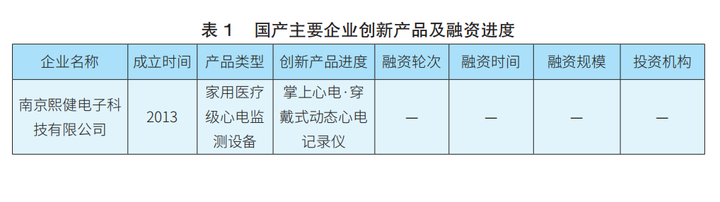

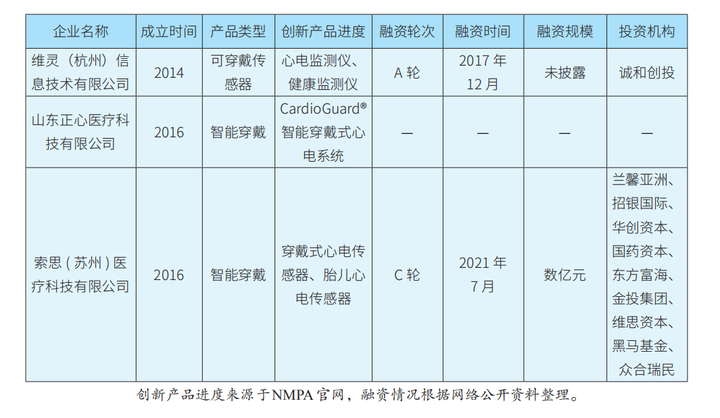

国内穿戴式动态心电监测产业处于早期阶段,相关企业多成立于 2013 年前后。在发展模式上,部分产品选择电商等线上渠道销售,部分通过院外销售,也有以 耗材模式进院按照一次性检测费用收费的模式探索。

转自: