一、ZooKeeper入门

1.1 ZooKeeper 概述

Zookeeper是一个基于观察者模式分布式开源框架,提供了协调分布式应用的基本服务,它向外部应用暴露一组通用服务——分布式同步(Distributed Synchronization)、命名服务(Naming Service)、集群维护(Group Maintenance)等,简化分布式应用协调及其管理的难度,提供高性能的分布式服务。ZooKeeper本身可以以单机模式安装运行,不过它的长处在于通过分布式ZooKeeper集群(一个Leader,多个Follower),基于一定的策略来保证ZooKeeper集群的稳定性和可用性,从而实现分布式应用的可靠性。

1.2 集群机制

Zookeeper集群的角色: Leader 和 follower

只要集群中有半数以上节点存活,集群就能提供服务

1.3 ZooKeeper 特性

1.一个leader,多个follower组成的集群

2、全局数据一致:每个server保存一份相同的数据副本,client无论连接到哪个server,数据都是一致的

3、分布式读写,更新请求转发,由leader实施

4、更新请求顺序进行,来自同一个client的更新请求按其发送顺序依次执行

5、数据更新原子性,一次数据更新要么成功,要么失败

6、实时性,在一定时间范围内,client能读到最新数据

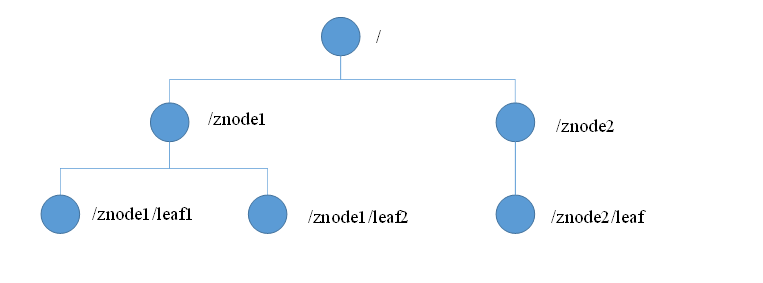

1.4 数据结构

1.层次化的目录结构,命名符合常规文件系统规范(类似文件系统)

2.每个节点在zookeeper中叫做znode,并且其有一个唯一的路径标识

3.节点Znode可以包含数据和子节点(但是EPHEMERAL类型的节点不能有子节点)

1.5 应用场景

1.统一命名服务

分布式环境下,经常需要对应用/服务进行统一命名,便于识别不同服务。类似于域名与ip之间对应关系,域名容易记住。通过名称来获取资源或服务的地址,提供者等信息按照层次结构组织服务/应用名称可将服务名称以及地址信息写到Zookeeper上,客户端通过Zookeeper获取可用服务列表类

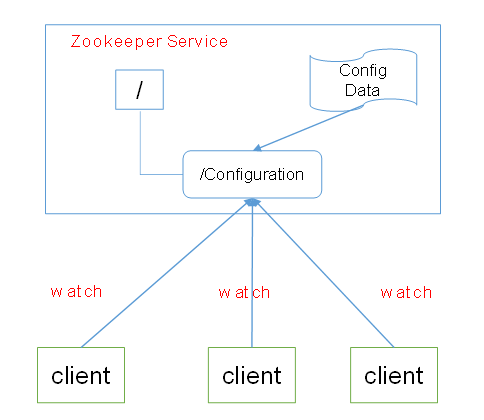

2.统一配置管理

分布式环境下,配置文件管理和同步是一个常见问题。一个集群中,所有节点的配置信息是一致的,比如Hadoop。对配置文件修改后,希望能够快速同步到各个节点上配置管理可交由Zookeeper实现。可将配置信息写入Zookeeper的一个znode上。各个节点监听这个znode。一旦znode中的数据被修改,zookeeper将通知各个节点。

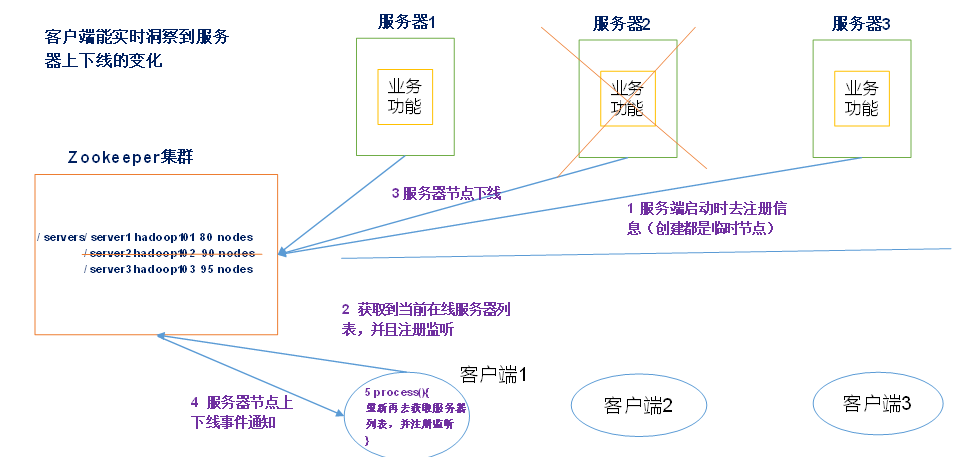

3.服务器动态上下线

4.软负载均衡

5.分布式通知协调

分布式环境中,经常存在一个服务需要知道它所管理的子服务的状态。例如,NameNode须知道各DataNode的状态,JobTracker须知道各TaskTracker的状态。心跳检测机制和信息推送也是可通过Zookeeper实现。

6.分布式锁

Zookeeper是强一致的。多个客户端同时在Zookeeper上创建相同znode,只有一个创建成功。Zookeeper实现锁的独占性。多个客户端同时在Zookeeper上创建相同znode ,创建成功的那个客户端得到锁,其他客户端等待。Zookeeper 控制锁的时序。各个客户端在某个znode下创建临时znode (类型为CreateMode. EPHEMERAL _SEQUENTIAL),这样,该znode可掌握全局访问时序。

7.分布式队列

两种队列。当一个队列的成员都聚齐时,这个队列才可用,否则一直等待所有成员到达,这种是同步队列。队列按照 FIFO 方式进行入队和出队操作,例如实现生产者和消费者模型。(可通过分布式锁实现)

二、ZooKeeper 安装配置

2.1 环境结构

必须具有jdk环境。一共三个节点(zk服务器集群规模不小于3个节点),要求服务器之间系统时间保持一致。

2.2 上传zk并且解压

进行解压: tar -zxvf zookeeper-3.4.6.tar.gz 重命名: mv zookeeper-3.4.6 zookeeper

2.3 修改zookeeper环境变量

vi /etc/profile export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_71 export ZOOKEEPER_HOME=/usr/local/zookeeper export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar export PATH=$JAVA_HOME/bin:$ZOOKEEPER_HOME/bin:$PATH source /etc/profile

2.4 修改zoo_sample.cfg 文件

cd /usr/local/zookeeper/conf mv zoo_sample.cfg zoo.cfg 修改conf: vi zoo.cfg 修改两处 (1) dataDir=/usr/local/zookeeper/data(注意同时在zookeeper创建data目录) (2)最后面添加 server.0=bhz:2888:3888 server.1=hadoop1:2888:3888 server.2=hadoop2:2888:3888

2.5 创建服务器标识

创建文件夹: mkdir data 创建文件myid并填写内容为0: vi

2.6 复制zookeeper

进行复制zookeeper目录到hadoop01和hadoop02

还有/etc/profile文件

把hadoop01、 hadoop02中的myid文件里的值修改为1和2

路径(vi /usr/local/zookeeper/data/myid)

2.7 启动Zookeeper

路径: /usr/local/zookeeper/bin

执行: zkServer.sh start(注意三台都要启动)

状态: zkServer.sh status(在三个节点上检验model,一个leader,2个fllower)

2.8 配置参数解读

tickTime:心跳时间,为了确保连接存在的,以毫秒为单位,最小超时时间为两个心跳时间

initLimit:多少个心跳时间内,允许其他server连接并初始化数据,如果ZooKeeper管理的数据较大,则应相应增大这个值

clientPort:服务的监听端口

dataDir:用于存放内存数据库快照的文件夹,同时用于集群的myid文件也存在这个文件夹里(注意:一个配置文件只能包含一个dataDir字样,即使它被注释掉了。)

dataLogDir:用于单独设置transaction log的目录,transaction log分离可以避免和普通log还有快照的竞争

syncLimit:多少个tickTime内,允许follower同步,如果follower落后太多,则会被丢弃。

server.A=B:C:D:

A是一个数字,表示这个是第几号服务器,B是这个服务器的ip地址

C第一个端口用来集群成员的信息交换,表示的是这个服务器与集群中的Leader服务器交换信息的端口

D是在leader挂掉时专门用来进行选举leader所用

三、内部原理:

3.1 选举机制(重点)

半数机制:集群中半数以上机器存活,集群可用。所以Zookeeper适合安装奇数台服务器。

Zookeeper虽然在配置文件中并没有指定Master和Slave。但是,Zookeeper工作时,是有一个节点为Leader,其他则为Follower,Leader是通过内部的选举机制临时产生的。

3.2 节点类型

Znode有两种类型:

短暂(ephemeral)(create -e /app1/test1 “test1” 客户端断开连接zk删除ephemeral类型节点)

持久(persistent) (create -s /app1/test2 “test2”

客户端断开连接zk不删除persistent类型节点)

Znode有四种形式的目录节点(默认是persistent )

PERSISTENT

PERSISTENT_SEQUENTIAL(持久序列/test0000000019 )

EPHEMERAL

EPHEMERAL_SEQUENTIAL

创建znode时设置顺序标识,znode名称后会附加一个值,顺序号是一个单调递增的计数器,由父节点维护

在分布式系统中,顺序号可以被用于为所有的事件进行全局排序,这样客户端可以通过顺序号推断事件的顺序

3.3 stat 结构体

1.czxid-创建节点的事务zxid

每次修改ZooKeeper状态都会收到一个zxid形式的时间戳,也就是ZooKeeper事务ID。

事务ID是ZooKeeper中所有修改总的次序。每个修改都有唯一的zxid,如果zxid1小于zxid2,那么zxid1在zxid2之前发生。

2.ctime - znode被创建的毫秒数(从1970年开始)

3.mzxid - znode最后更新的事务zxid

4.mtime - znode最后修改的毫秒数(从1970年开始)

5.pZxid-znode最后更新的子节点zxid

6.cversion - znode子节点变化号,znode子节点修改次数

7.dataversion - znode数据变化号

8.aclVersion - znode访问控制列表的变化号

9.ephemeralOwner- 如果是临时节点,这个是znode拥有者的session id。如果不是临时节点则是0。

10.dataLength- znode的数据长度

11.numChildren - znode子节点数量

四、Zookeeper实战

4.1 客户端命令行操作:

- 显示根目录下、文件: ls / 使用 ls 命令来查看当前 ZooKeeper 中所包含的内容

- 显示根目录下、文件: ls2 / 查看当前节点数据并能看到更新次数等数据

- 创建文件,并设置初始内容: create /zk "test" 创建一个新的 znode节点“ zk ”以及与它关联的字符串

- 获取文件内容: get /zk 确认 znode 是否包含我们所创建的字符串

- 修改文件内容: set /zk "zkbak" 对 zk 所关联的字符串进行设置

- 删除文件: delete /zk 将刚才创建的 znode 删除

- 退出客户端: quit

- 帮助命令: help

4.2 API操作

1.导入依赖

<dependency> <groupId>org.apache.zookeeper</groupId> <artifactId>zookeeper</artifactId> <version>3.4.6</version> </dependency>

2.代码实现

private static final String ZK_ADDRESS="0.0.0.0:2181";//多个节点用,隔开 private static final Integer ZK_TIMEOUT=2000; private static final CountDownLatch COUNT_DOWN_LATCH=new CountDownLatch(1000000000); public static void main(String[] args) throws IOException, KeeperException, InterruptedException { /** *创建zookeeper对象 * 连接地址 超时时间 监控对象 */ ZooKeeper zooKeeper=new ZooKeeper(ZK_ADDRESS, ZK_TIMEOUT, new Watcher() { //连接方法 @Override public void process(WatchedEvent watchedEvent) { // COUNT_DOWN_LATCH.countDown(); System.out.println("建立连接成功"); } }); //堵塞主线程 COUNT_DOWN_LATCH.await(); //创建节点 /* zooKeeper.create("/zk01","value01".getBytes(), ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE, CreateMode.PERSISTENT);*/ //修改节点 /* zooKeeper.setData("/zk01","hehe".getBytes(),0);*/ //获取节点 /*byte[] data = zooKeeper.getData("/zk01", false, new Stat()); System.out.println(new String(data,"utf-8"));*/ //删除节点 /* zooKeeper.delete("/zk01",-1);*/ //关闭连接 zooKeeper.close();

(未完,后面补充)