似乎这是个普遍现象:我知道了很多方法论,然而还是无法解决现实问题。

我也一直在思考,这中间的障碍到底是什么?今年9月份开始,我每月都在做思维训练营,带着大家一起解决问题、梳理思路、实践方法。

最近做了一次复盘,让我渐渐接近了答案,那就是:大部分人运用方法论的最终目的,就是为了用一个更加科学的方法,来强化自己的固有想法。

一 大多数人学习方法论,就是为了更科学地证明自己固有想法的合理性

训练营里面,有位学员要解决这样一个问题:我的上级是个特别难相处的人,管得很多,自己想法也老变,我每天上班都很不开心,该怎么办?

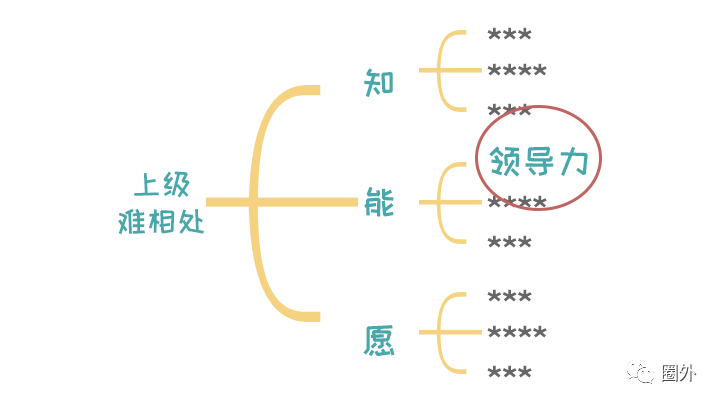

接下来,他按照课程里学到的分析模型,去分析上级这么做的一系列可能原因,然后提出了他的假设,是上级的领导能力差。

不仅如此,他针对找出的原因,还分析和筛选了解决方案,如下图:

是不是很完美?很符合我之前文章里所讲的解决问题的套路呢?这5个步骤,让你从烦恼变成思考

然而,似乎有哪里不对。

你们有没有觉得,即便不看后面过程,只看他的问题描述,大致也能得出这个结论?

实际上,他在定义问题的时候,已经带进了主观意见“上级特别难相处”,而上级难相处、管得多、想法老变,这基本不是自己能够改变的。

并且,他在描述的时候,已经认为“很不开心”是上级导致的,那么接下来,他得出“跳槽躲开这个上司”这个结论,一点儿也不意外。

如何破解呢?

我问了他几个问题:上级管得很多,具体是管什么?他只管你一个人,还是对别人也是如此?他的想法总变,变化的频率如何?你所在的行业和公司是否面临快速变化?

一连串问题下来,大概了解了情况:他是在一家初创的互联网公司,本人是传统行业转过去的,做的事情是之前尚未接触过的。

加了这些信息,你现在还觉得,他的分析很完美吗?——嗯,完美地支持了他本来就想要跳槽的想法,但是,却歪曲了本来应该解决的问题。

经过这一澄清,他最后意识到,自己原以为要解决的是上级领导力的问题,实际上要解决的是,自己与初创互联网公司的适配问题。

不止这一个,我惊讶地发现,在解决问题的时候,我们面临的最大困难不是提出解决方案,而是澄清问题。

解决问题的五步骤里面,澄清问题花掉了一半以上的时间。

但是,所有人都觉得,这一半以上的时间非常值得,因为澄清清楚之后,问题就被解决了一大半了。

为什么澄清问题如此困难?

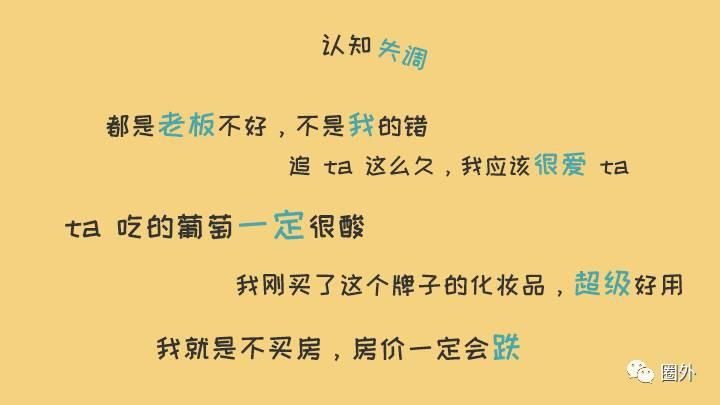

有个心理学概念叫做“认知失调”,很多人都知道,它指的是当我们的认知和行为不一致时,我们会尽量改变我们的态度来与行为相适应,以减轻心中的不和谐感。

比如上面那位学员,在他的认知里面,自己很努力、很聪明,然而在现实中,他的努力却不被认可,这种不匹配感让他非常不舒服,所以他需要把错误归咎于他的上级,来减轻这种不和谐感。

因此,才导致他把问题选错了,而解决方案当然就更偏了。

“认知失调”现象存在于我们的生活和工作中。

前阵子几次去北京出差,每次都赶上大雾霾,但我发现,路上的很多人是不带口罩的。

当然有不方便、不了解等等原因,而另一个重要原因是,人们的内心不愿意相信自己有那么危险,如果戴上口罩,无疑是承认了这一点。

这就是认知失调所导致的,你只接受跟自己判断一致的信息。

二 接近问题本质的方法:别让大脑太舒服

似乎,真正造成我们前进障碍的,不是缺少方法,而是缺少颠覆自我的勇气。

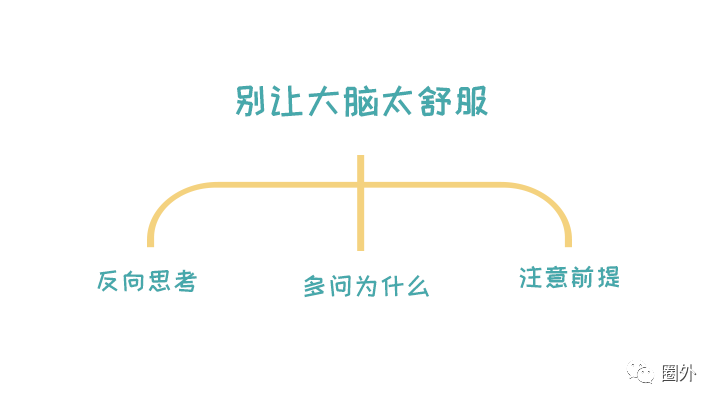

而如何不让“认知失调”成为阻碍我们发现真正问题的障碍呢?如何让我们更加接近问题的本质、避免在表面问题里徘徊呢?

别让自己的大脑太舒服。当你觉得,很多答案来得理所当然的时候,不要轻易相信它。

接近问题本质的方法1:反向思考

作为80后,年轻时候没少看那些职场鸡汤。我现在猜测,80后作为第一代独生子女,不像70后那么顺从,所以那时候很多所谓职场资深人士,看不惯他们,开始写文章教他们做人。

比如有这样一个故事,最近还在微信里借尸还魂了:作者公司里有个助理,觉得自己做的事情太杂、太没意义,然后就跳槽了,临走的时候,作者给她讲了自己的故事,当年作者自己也是个小助理,每天干些贴发票、接电话的活儿。

但是作者非常踏实肯干,在天天帮老板贴发票的同时,细心分析,最后从老板的花销里面看出了公司的经营方向,学到了很多商业知识,逆袭到现在的管理层位置。

这种故事,一个反向问题就能破:不帮老板贴发票、不从低处做起的那些人,是不是都没能升到管理层?

再者,去年奥运会女排夺冠的时候,大家都在说女排精神。然后我就反过来想:女排没夺冠的时候,精神去哪儿了?精神一直都在,那之前怎么没夺冠?如果不是因为精神,还能因为什么?

所以,当你有一个想法的时候,不妨反过来思考一下,会让你更加接近问题本质,而不是流于表面。

接近问题本质的方法2:多问为什么

感受一下A和B两人的对话:

A:我想了解一下,咨询的发展空间怎么样?

B:你为什么想了解咨询这行呢?

A:我觉得咨询工作看起来很有挑战性,我喜欢有挑战性的工作。

B:其它职位也很有挑战性的,譬如销售,这么多有挑战性的职业,为什么选择咨询呢?

A:我觉得咨询的工作性质跟投资很像,都是专业服务,而我希望能从咨询开始,接着转做投资,所以我还想问你,咨询转投资的机会大吗?

B:为什么一定要从咨询转投资,而不是一开始就做投资呢?你不是有一些经验吗?而且你还是学金融的。

A:其实我也很想,不过我现在投简历出去,很少收到面试通知,所以才想着,能不能先从咨询做起,以后再转投资。

经过以上对话,问题从“如何进入咨询行业”变成“如何写好简历、收到更多投资职位的面试通知”,B是圈外的一位学员,这是他帮自己朋友澄清问题时候的对话。

不断追问“为什么”,能够帮助我们接近问题本质。当然,问问题的方法,之前的文章也有提到过这6个问题,可以帮你省80%的无用功,可以回顾一下,我先不展开了。

接近问题本质的方法3:注意前提

看足球赛的人都知道,世界杯、欧洲杯等等大赛事来看,点球命中率挺高,基本上在75%。

现在想象一下,如果你是守门员,你会选择什么策略:根据点球射来的方向,还是根据该球员过去的数据。

一般人乍一看,会选择前面那个,但实际上,职业球员的点球球速是非常快的,球到球门的时间大概只有0.35 秒,而世界顶级门将的反应时间大概将近0.3秒,还得加上身体扑救的动作时间,根本不可能来得及。

关于点球策略,有个著名的故事:06年德国与阿根廷点球大战,门将莱曼凭借教练递上的小纸条,猜对了阿根廷7个点球中4个的方向,扑救成功,后来那张凝聚了50位精英智囊团心血的小纸条拍卖了1000万欧元。

那么回到现实场景,如果你参加学校的院系足球赛,是不是也照做这个策略呢?

如果真这样,可能会死很惨,因为:

1)这种业余比赛,球速根本没这么快,通过脚部动作来判断,其实来得及;

2)未经专业训练的球员,踢法是很随意的,你收集不到对方的数据。

曾经有两个德国体育记者单挑卡恩,结果10个点球全被卡恩扑住。他通过数据判断么?当然不可能。

所以,任何理论,都要想想它的适用前提是什么,否则,再好的理论也会成为你发现问题本质的障碍。

三 但为什么有些人靠直觉就能轻松地触达问题本质

话说回来,有读者问我:圈圈,我们每天面对那么多问题,需要作那么多判断,每个问题都这么来一轮,耗时俩小时以上,虽然效果好,但效率会不会太低了?而且,有很多人反应很快,他们靠第一反应的直觉就切中要害,并没有用这么复杂的套路啊。

原因在于,人和人的直觉不一样。

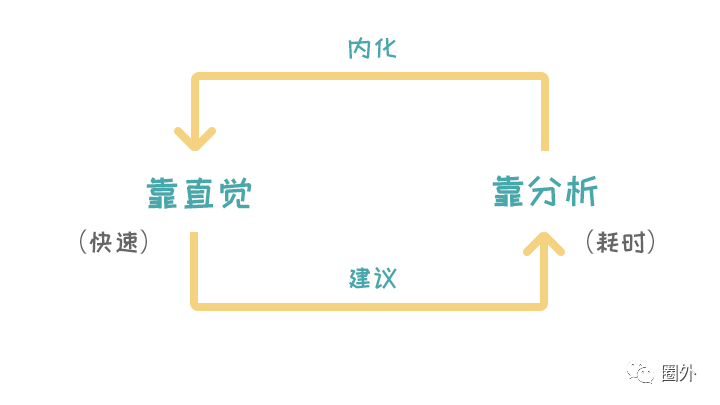

我们在解决问题和进行决策的时候,一般是靠两种方式:靠直觉,或者靠分析。诺奖得主丹尼尔卡尼曼的书《思考,快与慢》里面,也提到了这两个思维系统。

这两者各有优劣:直觉是第一反应,非常快速;而分析,则需要经过一系列理性推断,耗时较长。

然而,这两者又不是完全割裂开的,他们相互作用:

“直觉”给“分析”提供建议:在你分析问题的时候,直觉会给你建议,比如,我给一家公司做咨询方案,分析他们效率低下的理由。

这时候,我有理性分析的部分,它帮助我将效率低下的潜在原因都列举出来,但是,我的直觉也会做出一些判断,它告诉我,这家公司的官本位文化是最有可能的原因,然后,我基于这种直觉,再去进行验证。

“分析”不断内化到“直觉”:当分析过很多相似问题之后,你会对这类问题形成更加敏锐和准确的“直觉”。

比如,很多经验老道的销售,跟潜在客户只要接触很短的时间,就能判断对方是怎样的人,他到底是不是自己的目标客户。

关于直觉、感性这类事情,目前的科学研究还没能完全解释清楚,但基本可以肯定的是,它跟神经元有关。

人工智能专家金出武雄在《像外行一样思考,像专家一样实践》一书中提到,人类的直觉其实也是计算,只不过是一种捷径式的计算。而且,越是高等的动物,大脑中用于处理特定问题的编码神经元回路就越多。

而且,神经元是可以被训练的。斯坦福大学的心理学家卡罗尔德韦克Carol Dweck花了几十年的时间证明,多巴胺神经元需要不断接受培训和再培训,否则它们的判断准确率就会下降。

所以,犯错和反馈,是学习的最有效方式。这就是为什么,你花了3个小时理性分析得出的结论,还比不上经常思考的人在3分钟内的第一反应。因为,他们把处理特定问题的方法内化了。

同样的道理,我们刚开始学开车的时候,战战兢兢,提醒自己刹车和油门别踩错,又提醒自己别忘了抬头看红绿灯、注意路况,还得看着导航确定别开错了。但随着不断练习,这种技能就内化成了,那些出租车司机,可以边开车边抽烟边抢单(当然,这里不是鼓励大家这么做)。

所以,我一直不断地强调练习的重要性。思考、沟通这些都是能力,而不是知识,不是“知道就好”,也不是“用来吹牛”,而是“能用才行”。

我经常跟训练营里的学员打比方:学习思维和沟通,就跟学习开车一样,你把刹车、油门的功能和交通规则背一万遍,如果你不会开车,这些知识并没有什么X用。

思考也是一样,你把我的文章倒背如流,如果用不起来,其实看这些文章就是浪费时间。

所以,练习才是学习思维和沟通这种能力的正确姿势。

但是,为什么我们都不愿意练习?因为采纳第一反应的答案简直太轻松了,而苦苦练习又不会产生新的知识,一点新鲜感都没有。

但长此以往,如果我们一直使用自己的第一反应,脑回路会变得非常简单粗暴。

相反,那些坚持思考的人,本身分析系统就锻炼得更完善,而且因为他们经常思考,直觉也比一般人要准确。

思考的人和不思考的人,最终的差距是指数级的。

更多干货,请移步个人原创微信公众号“圈外”(ID: iquanwai)。我就是那个反鸡汤反鸡血、坚持原创、不要赞赏、还请你吃饭的孙圈圈啦。(只想喝鸡汤打鸡血的就别来啦,我们在一起不会幸福的~)。