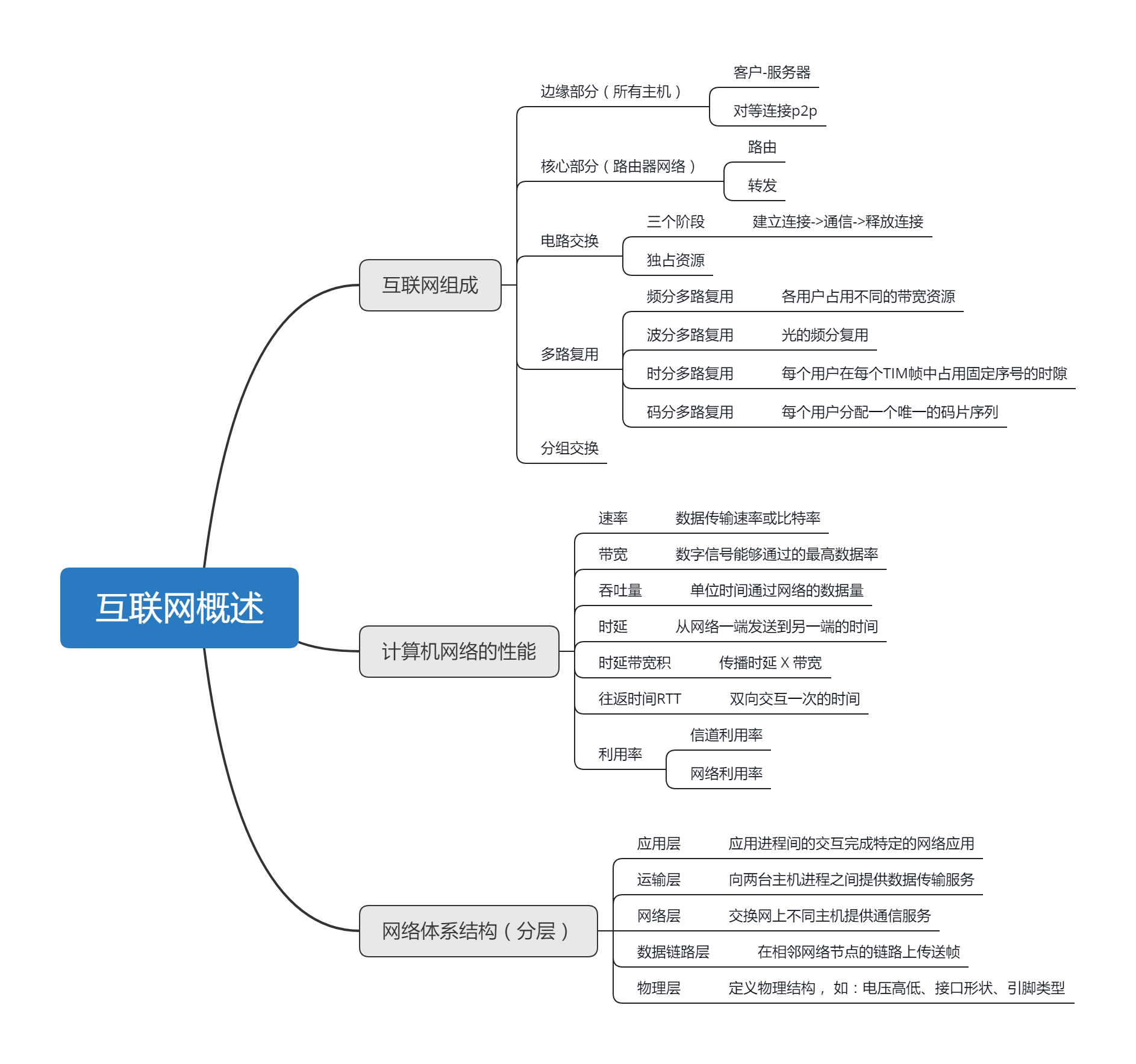

互联网概述

互联网基本特点

- 连通性:互联网使上网用户之间,不管相距多远都可以交换信息

- 共享性:资源共享

计算机网络(网络)、互连网、互联网(因特网)

- 网络:由若干结点(node)(2)和连接这些结点的链路(link)组成

- 互连网:网络之间通过路由器互连起来,构成的一个覆盖范围更大的计算机网络, 即“网络的网络”

互联网发展阶段

- 从单个网络ARPANET向互连网发展的过程

- 建成三级结构的互联网, 三级计算机网络,分为主干网、地区网和校园网(或企业网)

- 是逐渐形成了多层次ISP结构的互联网

网络协议

- 网络协议(network protocol),简称为协议,是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。

- 协议规定了通信实体之间所交换的消息的格式、意义、顺序以及针对收到信息或发生的事件所采取的“动作”。

协议的三要素

- 语法(Syntax)

- 语义(Semantics)

- 时序(Timing)

互联网组成

互联网分边缘部分和核心部分

边缘部分

处在互联网边缘的部分就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统(end system)。

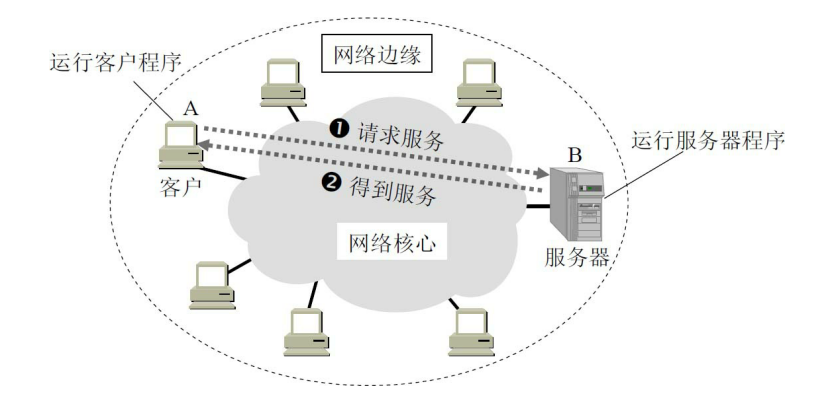

网络边缘的端系统之间的通信方式:

客户-服务器方式:

客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户-服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。

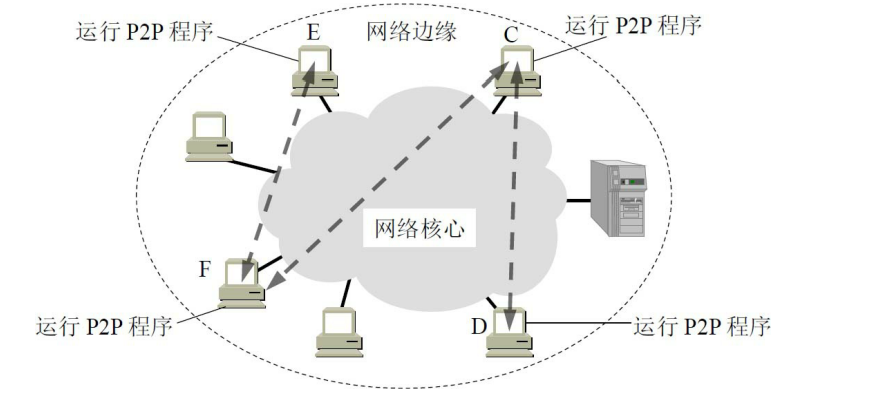

对等连接方式(P2P)

两台主机在通信时并不区分哪一个是服务请求方哪一个是服务提供方。只要两台主机都运行了对等连接软件(P2P软件),它们就可以进行平等的、对等连接通信。

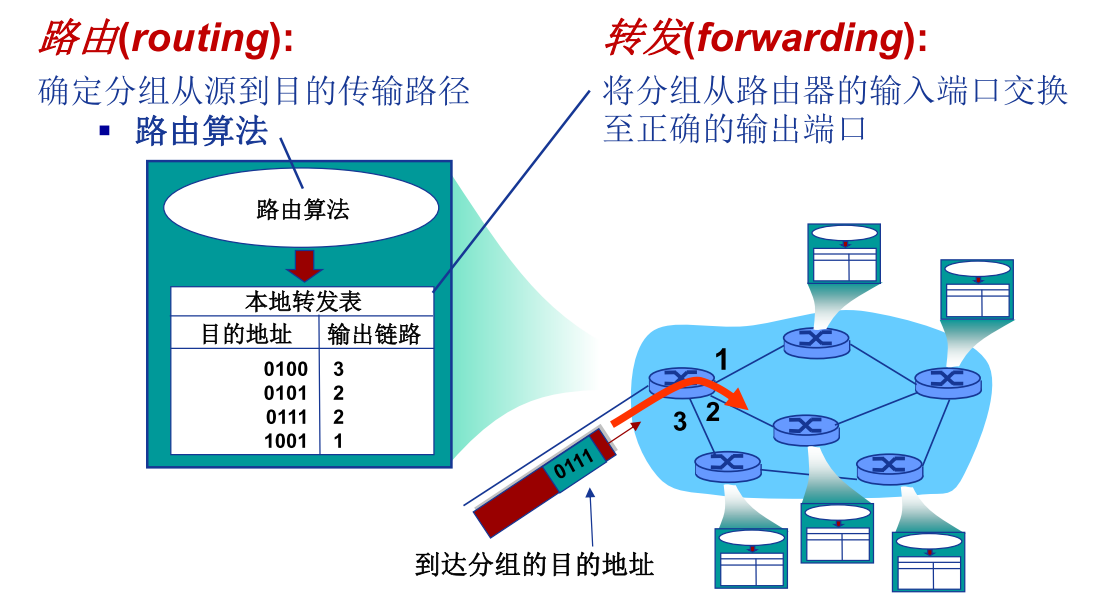

核心部分

- 互联的路由器网络

- 关键功能:路由+转发

路由器的任务是转发收到的分组

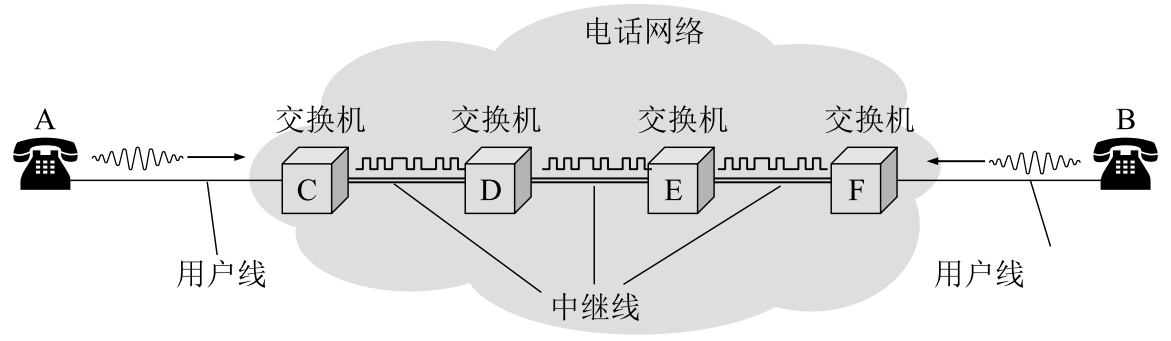

电路交换(典型:电话)

电路交换的三个阶段:

- 建立连接(呼叫/电路建立)

- 通信

- 释放连接(拆除电路)

特点--独占资源

电路交换的一个重要特点就是在通话的全部时间内,通话的两个用户始终占用端到端的通信资源。

多路复用

- 频分多路复用( frequency division multiplexing-FDM ):各用户占用不同的带宽资源,这里的“带宽”是频率带宽(单位:Hz)

- 时分多路复用( time division multiplexing-TDM ): 将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM 帧),每个用户在每个 TDM 帧中占用固定序号的时隙

- 波分多路复用(Wavelength division multiplexing-WDM) :光的频分复用

- 码分多路复用( Code division multiplexing-CDM ) :每个用户分配一个唯一的 m bit码片序列(chipping sequence), $$编码信号 = (原始数据) imes (码片序列) $$

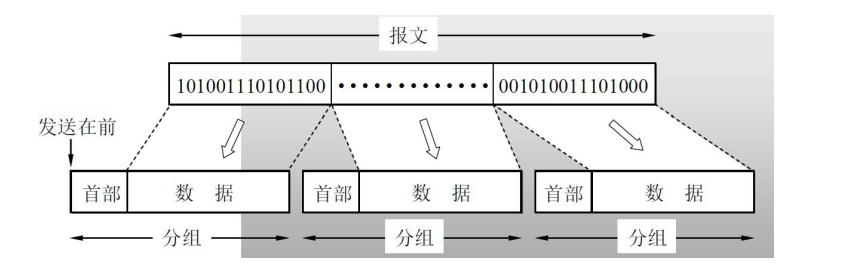

分组交换

- 报文(message): 把要发送的整块数据称为一个报文

- 分组(packet):把较长的报文划分成为一个个更小的等长数据段,数据段前面加些由必要的控制信息组成的首部(header),构成分组。

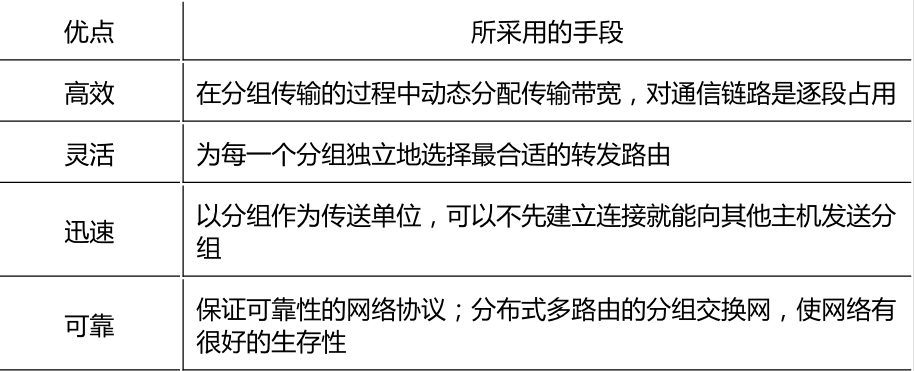

分组交换优点

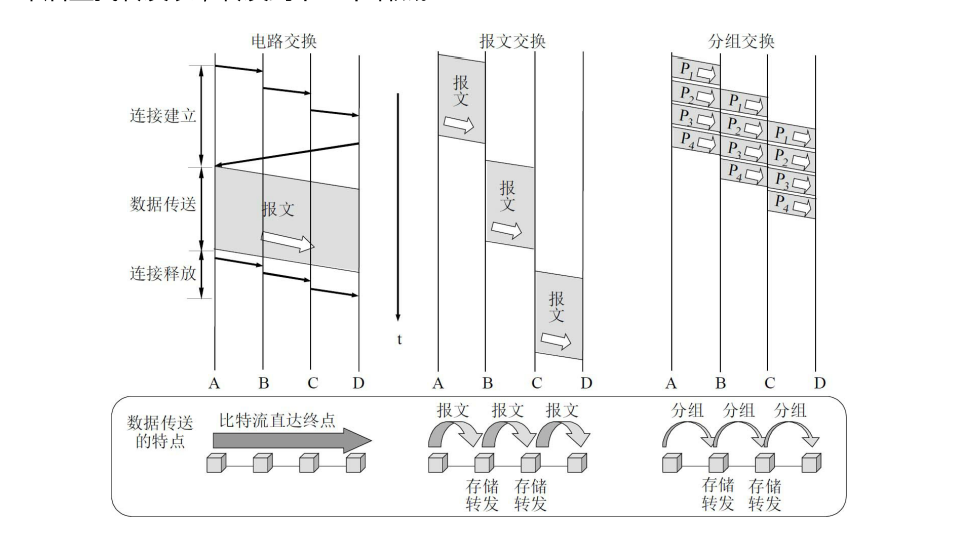

三种交换的比较

- 电路交换——整个报文的比特流连续地从源点直达终点,好像在一个管道中传送。

- 报文交换——整个报文先传送到相邻结点,全部存储下来后查找转发表,转发到下一个结点。

- 分组交换——单个分组(这只是整个报文的一部分)传送到相邻结点,存储下来后查找转发表,转发到下一个结点。

计算机网络的性能

速率

速率即数据率(data rate)或称数据传输速率或比特率(bit rate),单位时间(秒)传输信息(比特)量

- 单位:b/s(或bps)、kb/s、Mb/s、Gb/s

- k=10^3、M=10^6、G=10^9

速率往往是指额定速率或标称速率

带宽

“带宽”(bandwidth)原本指信号具有的频带宽度,即最高频率与最低频率之差,单位是赫兹(Hz)

网络的“带宽”通常是数字信道所能传送的“最高数据率”,单位:b/s(bps)

吞吐量

吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的实际的数据量。即在发送端与接收端之间传送数

据速率 (b/s)

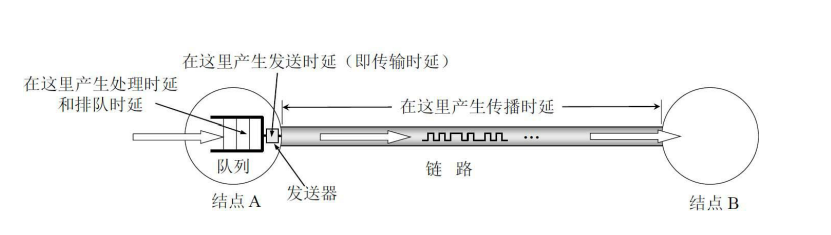

时延

时延(delay或latency)是指数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。时延是个很重要的性能指标,它有时也称为延迟或迟延。

- 发送时延:主机或路由器发送数据帧所需要的时间

- 传播时延:电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间

- 处理时延:主机或路由器在收到分组时要花费一定的时间进行处理

- 排队时延:分组在经过网络传输时,要经过许多路由器

总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

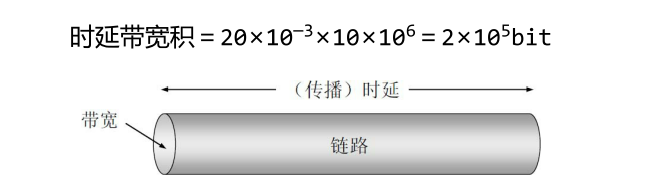

时延带宽积

时延带宽积=传播时延x带宽

往返时间RTT

双向交互一次所需的时间

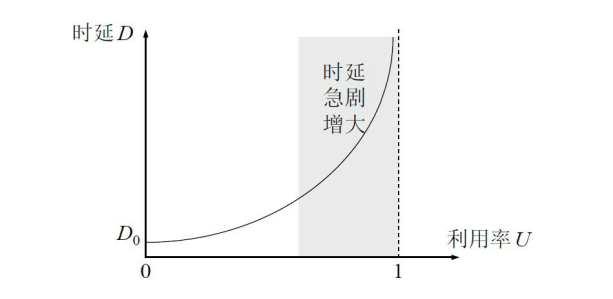

利用率

- 信道利用率:某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)

- 网络利用率:全网络的信道利用率的加权平均值

如果令D0表示网络空闲时的时延,D表示网络当前的时延,那么在适当的假定条件下,可以用下面的简单公式(1-5)来表示D,D0和利用率U之间的关系

$D = frac{D_0}{1-U} $

网络体系结构

分层的好处

- 结构清晰,有利于识别复杂系统的部件及其关系

- 分层的参考模型(reference model )

- 模块化的分层易于系统更新、维护

- 任何一层服务实现的改变对于系统其它层都是透明的,例如,登机过程的改变并不影响航空系统的其它部分(层)

- 有利于标准化

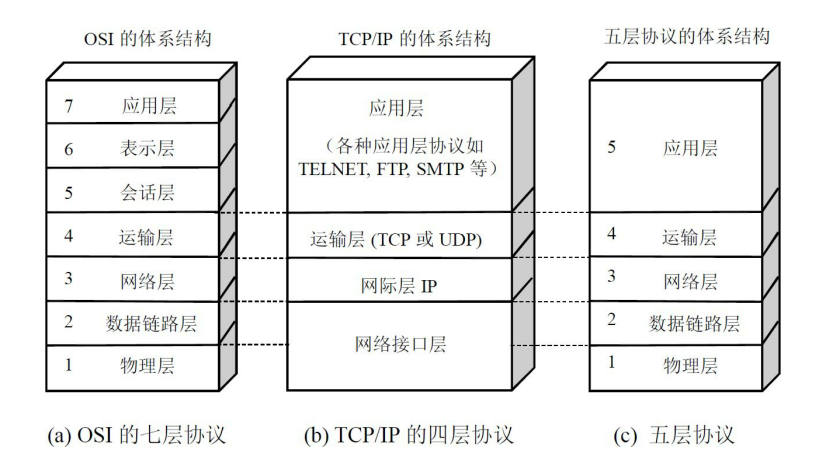

具有五层协议的体系结构

综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种只有五层协议的体系结构

应用层

应用层的任务是通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。应用层协议定义的是应用进程间通信和交互的规则。这里的进程就是指主机中正在运行的程序。对于不同的网络应用需要有不同的应用层协议。在互联网中的应用层协议很多,如域名系统DNS,支持万维网应用的HTTP协议,支持电子邮件的SMTP协议,等等。把应用层交互的数据单元称为报文(message)。

运输层

运输层的任务就是负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。

运输层主要使用以下两种协议:

- 传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)——提供面向连接的、可靠的数据传输服务,其数据传输的单位是报文段(segment)。

- 用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol)——提供无连接的、尽最大努力(best-effort)的数据传输服务(不保证数据传输的可靠性),其数据传输的单位是用户数据报。

网络层

网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。

数据链路层

在两个相邻结点之间传送数据时,数据链路层将网络层交下来的IP数据报组装成帧(framing),在两个相邻结点间的链路上传送帧(frame)。

物理层

此物理层要考虑用多大的电压代表“1”或“0”,以及接收方如何识别出发送方所发送的比特。物理层还要确定连接电缆的插头应当有多少根引脚以及各引脚应如何连接。

实体、协议

- 实体:任何可发送或接收信息的硬件或软件进程

- 协议:是控制两个对等实体(或多个实体)进行通信的规则的集合