前言:该篇说明:请见 说明 —— 浏览器工作原理与实践 目录

谈及浏览器中的网络,就避不开 HTTP。我们知道 HTTP 是浏览器中最重要且使用最多的协议,是浏览器和服务器之间的通信语言,也是互联网的基石。而随着浏览器的发展,HTTP 为了能适应新的形式也在持续进化,我认为学习 HTTP 的最佳途径就是了解其发展史,所以在接下来的三篇文章中,我会从浏览器发展的视角来和你聊聊 HTTP 演进。这三篇分别是即将完成使命的 HTTP/1、正在向我们走来的 HTTP/2,以及未来的 HTTP/3。

本文主要介绍的是 HTTP/1.1,我们先讲解 HTTP/1.1 的进化史,然后再介绍在进化过程中所遇到的各种瓶颈,以及对应的解决办法。

超文本传输协议 HTTP/0.9

首先我们来看看诞生最早的 HTTP/0.9。HTTP/0.9 是于 1991 年提出的,主要用于学术交流,需求很简单——用来在网络之间传递 HTML 超文本的内容,所以被称为超文本传输协议。整体来看,它的实现也很简单,采用了基于请求响应的模式,从客户端发出请求,服务器返回数据。

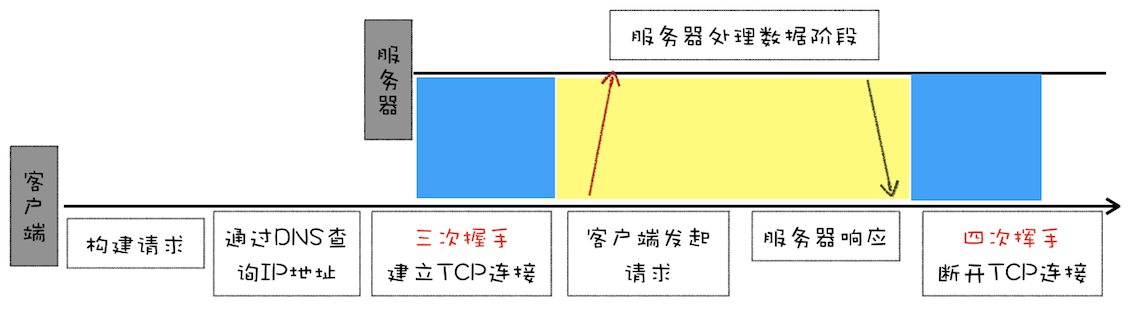

下面我们就来看看 HTTP/0.9 的一个完整的请求流程(可参考下图)。

- 因为 HTTP 都是基于 TCP 协议的,所以客户端先要根据 IP 地址、端口和服务器建立 TCP 连接,而建立连接的过程就是 TCP 协议三次握手的过程。

- 建立好连接之后,会发送一个 GET 请求行的信息,如 GET /index.html 用来获取 index.html。

- 服务器接收请求之后,读取对应的 HTML 文件,并将数据以 ASCII(美国信息交换标准代码)字符流返回给客户端。

- HTML 文档传输完成后,断开连接。

HTTP/0.9 请求流程

总的来说,当时的需求很简单,就是用来传输体积很小的 HTML 文件,所以 HTTP/0.9 的实现有以下三个特点:

- 只有一个请求行,并没有 HTTP 请求头和请求体,因为只需要一个请求行就可以完整表达客户端的需求了。

- 服务器没有返回头信息,这是因为服务器端并不需要告诉客户端太多信息,只需要返回数据就可以了。

- 返回的文件内容是 ASCII 字符流来传输的,因为都是 HTML 格式的文件,所以使用 ASCII 字节码来传输是最合适的。

被浏览器推动的 HTTP/1.0

HTTP/0.9 虽然简单,但是已经可以满足当时的需求了,不过变化是这个世界永恒不变的主旋律,1994年底出现了拨号上网服务,同年网景又推出一款浏览器,从此万维网就不局限与学术交流了,而是进入了高速的发展阶段。随之而来的是万维网联盟(W3C)和 HTTP 工作组(HTTP-WG)的创建,它们致力于 HTML 的发展和 HTTP 的改进。

万维网的高速发展带来了很多新的需求,而 HTTP/0.9 已经不能适用新兴网络的发展,所以这时就需要一个新的协议来支撑新兴网络,这就是 HTTP/1.0 诞生的原因。不过在详细分析 HTTP/1.0 之前,我们先来分析下新兴网络都带来了哪些新需求。

首先在浏览器中展示的不单是 HTML 文件了,还包括了 JS、CSS 、图片、音频、视频等不同类型的文件。因此支持多种类型的文件下载是 HTTP/1.0 的一个核心诉求,而且文件格式不仅仅局限于 ASCII 编码,还有很多其他类型编码的文件。

那么该如何实现多种类型文件的下载呢?

文章开头我们说过,HTTP 是浏览器和服务器之间的通信语言,不过 HTTP/0.9 在建立好连接之后,只会发送类似GET /index.html的简单请求命令,并没有其他途径告诉服务器更多的信息,如文件编码、文件类型等。同样,服务器是直接返回数据给浏览器的,也没有其他途径告诉浏览器更多的关于服务器返回的文件信息。

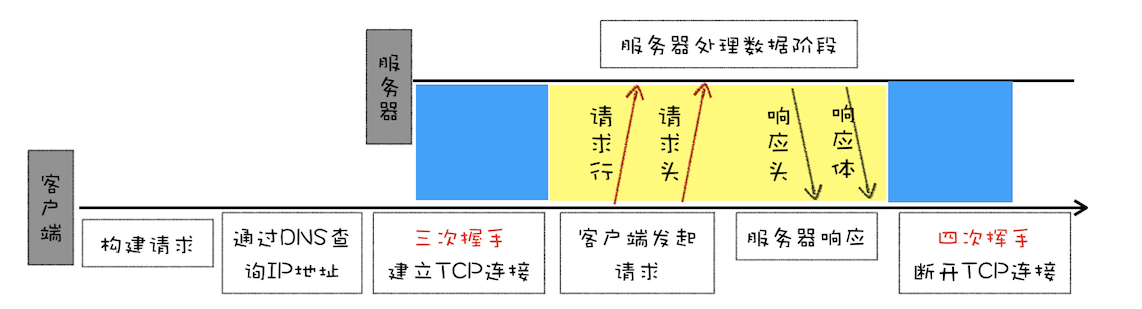

这种简单的交流型形式无疑不能满足传输多种类型文件的需求,那为了让客户端和服务器能更深入地交流,HTTP/1.0 引入了请求头和响应头,它们都是以为 Key-Value 形式保存的,在 HTTP 发送请求时,会带上请求头信息,服务器返回数据时,会先返回响应头信息。至于 HTTP/1.0 具体的请求流程,你可以参考下图。

HTTP/1.0 的请求流程

有了请求头和响应头,浏览器和服务器就能进行更加深入的交流了。

那 HTTP/1.0 是怎么通过请求头和响应头来支持多种不同类型的数据呢?

要支持多种类型的文件,我们就需要解决以下几个问题。

- 首先,浏览器需要知道服务器返回的数据是什么类型的,然后浏览器才能根据不同的数据类型做针对性的处理。(注:HTTP 是一种协议,规范了通信的规则,但是具体实现应该是客户端和服务端决定的)

- 其次,由于万维网所支持的应用变得越来越广,所以单个文件的数据量也变得越来越大。为了减轻传输性能,服务器会对数据进行压缩后再传输,所以浏览器需要知道服务器压缩的方法。

- 再次,由于万维网是支持全球范围的,所以需要提供国际化的支持,服务器需要对不同的地区提供不同的语言版本,这就需要浏览器告诉服务器它想要什么语言版本的页面。

- 最后,由于增加了各种不同类型的文件,而每种文件的编码形式又可能不一样,为了能够准确地读取文件,浏览器需要知道文件的编码类型。

基于以上问题,HTTP/1.0 的方案是通过请求头和响应头来进行协商,在发起请求时会通过 HTTP 请求头告诉服务器它期待服务器返回什么类型的文件、采取什么形式的压缩、提供什么语言的文件以及文件的具体编码。最终发送出来的请求头内容如下:

accept: text/html accept-encoding: gzip, deflate, br accept-Charset: ISO-8859-1, utf-8 accept-language: zh-CN, zh

其中第一行表示期望服务器返回HTML类型的文件,第二行表示期望服务器可以采用gzip、deflate或者 br 其中的一种压缩方式,第三行表示期望返回的文件编码是 UTF-8 或者 ISO-8859-1,第四行是表示期望页面的优先语言是中文。

服务器接收到浏览器发送过来的请求头信息之后,会根据请求头的信息来准备响应数据。不过有时候会有一些意外情况发生,比如浏览器请求的压缩类型是 gzip,但是服务器不支持 gzip,只支持 br 压缩,那么它会通过响应头中的 content-encoding 字段告诉浏览器最终的压缩类型,也就是说最终浏览器需要根据响应头的信息来处理数据。下面是一段响应头的数据信息:

content-encoding: br

content-type: text/html; charset=UTF-8

其中第一行表示服务器采用了 br 的压缩方法,第二行表示服务器返回的是 html 文件,并且该文件的编码类型是 UTF-8。

有了响应头的信息,浏览器就会使用 br 方法来解压文件,再按照 UTF-8 的编码格式来处理原始文件,最后按照 HTML 的方式来解析该文件。这就是 HTTP/1.0 支持多文件的一个基本的处理流程。

HTTP/1.0 除了对多文件提供良好的支持外,还依据当时实际的需求引入了很多其他的特性,这些特性都是通过请求头和响应头来实现的。下面我们来看看新增的几个典型的特性:

- 有的请求服务器可能无法处理,或者处理出错,这时候就需要告诉浏览器服务器最终处理该请求的情况,这就引入了状态码。状态码是通过响应行的方式来通知浏览器的。

- 为了减轻服务器的压力,在 HTTP/1.0 中提供了 Cache 机制,用来缓存已经下载过的数据。

- 服务器需要统计客户端的基础信息,比如 Windows 和 macOS 的用户数量分别是多少,所以 HTTP/1.0 的请求头中还加入了用户代理的字段。

缝缝补补的 HTTP/1.1

不过随着技术的继续发展,需求也在不断迭代更新,很快 HTTP/1.0 也不能满足需求了,所以 HTTP/1.1 又在 HTTP/1.0 的基础之上做了大量的更新。接下来我们来看看 HTTP/1.0 遇到了哪些主要的问题,以及 HTTP/1.1 又是如何改进的。

1. 改进持久连接

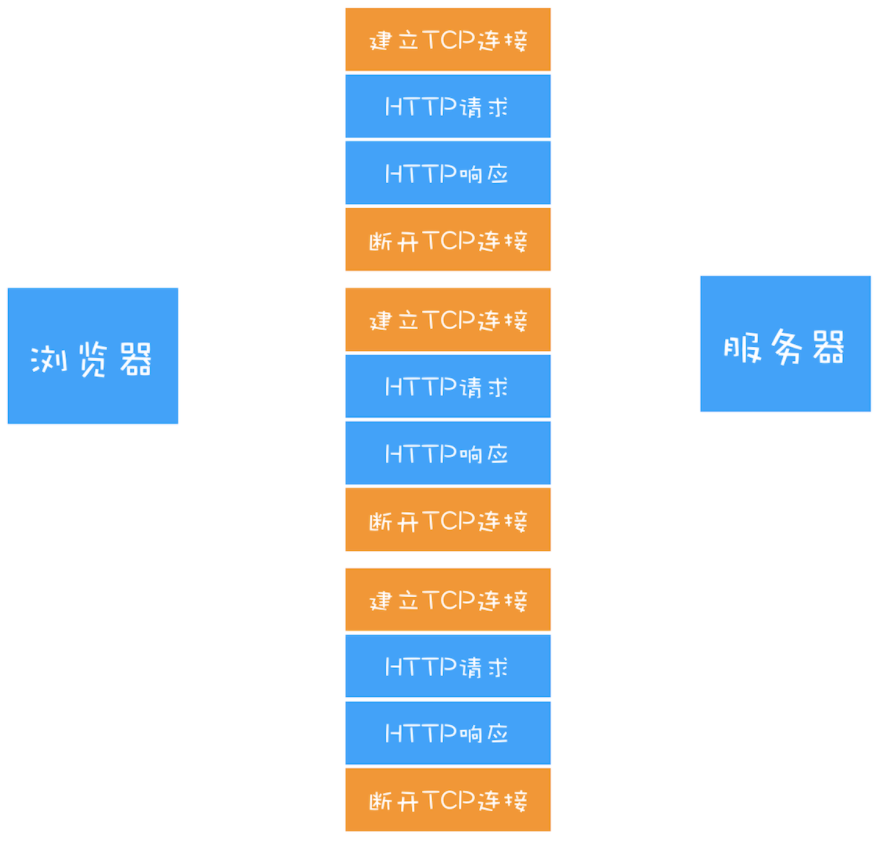

HTTP/1.0 每进行一次 HTTP 通信,都需要经历建立 TCP 连接、传输 HTTP 数据和断开 TCP 连接三个阶段(如下图)。

HTTP/1.0 的短连接

在当时,由于通信的文件比较小,而且每个页面的引用也不多,所以这种传输形式没什么大问题。但是随着浏览器普及,单个页面中的图片文件越来越多,有时候一个页面可能包含了几百个外部引用的资源文件,如果在下载每个文件的时候,都需要经历建立 TCP 连接、传输数据和断开连接这样的步骤,无疑会增加大量无谓的开销。

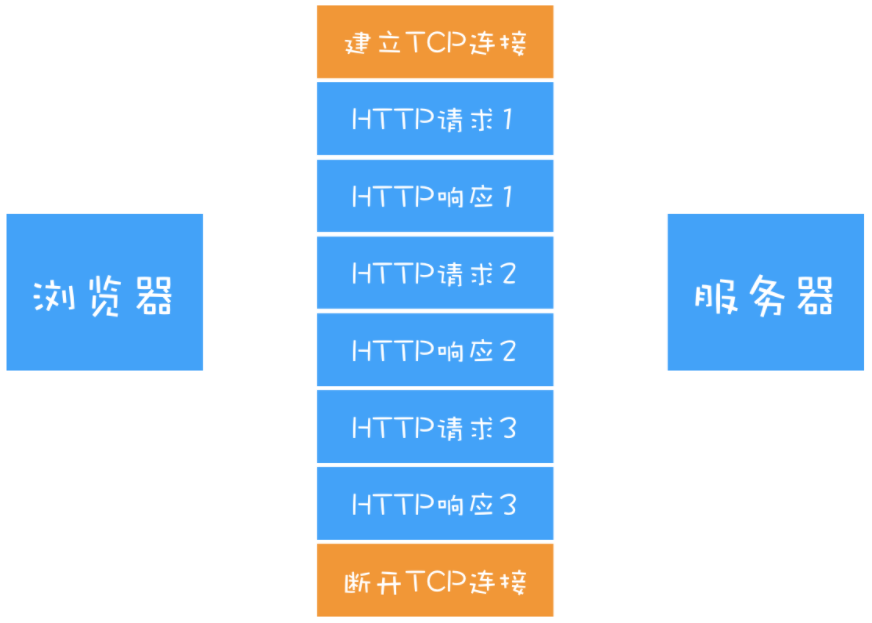

为了解决这个问题,HTTP/1.1 中增加了持久连接的方法,它的特点是在一个 TCP 连接上可以传输多个 HTTP 请求,只要浏览器或者服务器没有明确断开连接,那么该 TCP 连接会一直保持。

HTTP/1.0 的持久连接

从上图可以看出,HTTP 的持久连接可以有效减少 TCP 建立连接和断开连接的次数,这样的好处是减少了服务器额外的负担,并提升整体 HTTP 的请求时长。

持久连接在 HTTP/1.1 中是默认开启的,所以你不需要专门为了持久连接去 HTTP 请求头设置信息,如果你不想要采用持久连接,可以在 HTTP 请求头中加上Connection: close。目前浏览器中对于同一个域名,默认允许同时建立 6 个 TCP 持久连接。

2. 不成熟的 HTTP 管线化

持久连接虽然能减少 TCP 的建立和断开次数,但是它需要等待前面的请求返回之后,才能进行下一次请求。如果 TCP 通道中的某个请求因为某些原因没有及时返回,那么就会阻塞后面的所有请求,这就是著名的队头阻塞的问题。

HTTP/1.1 中试图通过管线化的技术来解决队头阻塞的问题。HTTP/1.1 中的管线化是指将多个 HTTP 请求整批提交给服务器的技术,虽然可以整批发送请求,不过服务器依然需要根据请求顺序来回复浏览器的请求。

FireFox、Chrome 都做过管线化的试验,但是由于各种原因,它们最终都放弃了管线化技术。

3. 提供虚拟主机的支持

在 HTTP/1.0 中,每个域名绑定了一个唯一的 IP 地址,因此一个服务器只能支持一个域名。但是随着虚拟主机技术的发展,需要实现在一台物理主机上绑定多个虚拟主机,每个虚拟主机都有自己的单独的域名,这些单独的域名都公用同一个 IP 地址。(注:虽然虚拟主机共享IP,但是域名独立。因为访问域名的时候进行的是IP查找,所以映射关系 domain:ip = n:1)

因此,HTTP/1.1 的请求头中增加了 Host 字段,用来表示当前的域名地址,这样服务器就可以根据不同的 Host 值做不同的处理。

4. 对动态生成的内容提供了完美支持

在设计 HTTP/1.0 时,需要在响应头中设置完整的数据大小,如Content-Length: 901,这样浏览器就可以根据设置的数据大小来接收数据。不过随着服务器端的技术发展,很多页面的内容都是动态生成的,因此在传输数据之前并不知道最终的数据大小,这就导致了浏览器不知道何时会接收完所有的文件数据。

HTTP/1.1 通过引入 Chunk transfer 机制来解决这个问题,服务器会将数据分割成若干个任意大小的数据块,每个数据块发送时会附上上个数据块的长度,最后使用一个零长度的块作为发送数据完成的标志。这样就提供了对动态内容的支持。

注:【问题】基于模板引擎技术的HTML网页大小变得不确定,浏览器不知道最终返回的数据量大小,导致了浏览器无法得知什么数据算传输完成?【解决方法:】从后端解决了这个问题:chunk transfer 机制,服务器将数据切成段并附上大小信息,最后使用一个没有大小的块充当结束标志以便告知浏览器数据传输完成。

5. 客户端 Cookie、安全机制

除此之外,HTTP/1.1 还引入了客户端 Cookie 机制和安全机制。其中,Cookie 机制我们在《03 | HTTP 请求流程:为什么很多站点第二次打开速度会很快?》这篇文章中介绍过了,而安全机制我们会在后面的安全模块中再做介绍,这里就不赘述了。

总结

好了,今天就介绍到这里,下面我来总结下本文的主要内容。

本文我们重点强调了 HTTP 是浏览器和服务器的通信语言,然后我们从需求演变的角度追溯了 HTTP 的发展史,在诞生之初的 HTTP/0.9 因为需求简单,所以和服务器之间的通信过程也相对简单。

由于万维网的快速崛起,带来了大量新的需求,其中最核心的一个就是需要支持多种类型的文件下载, 为此 HTTP/1.0 中引入了请求头和响应头。在支持多种类型文件下载的基础之上,HTTP/1.0 还提供了 Cache 机制、用户代理、状态码等一些基础信息。

但随着技术和需求的发展,人们对文件传输的速度要求越来越高,故又基于 HTTP/1.0 推出了 HTTP/1.1,增加了持久连接方法来提升连接效率,同时还尝试使用管线化技术提升效率(不过由于各种原因,管线化技术最终被各大厂商放弃了)。除此之外,HTTP/1.1 还引入了 Cookie、虚拟主机的支持、对动态内容的支持等特性。

虽然 HTTP/1.1 在 HTTP/1.0 的基础之上做了大量的优化,但是由于一些效率问题始终很难解决,所以最终还是被 HTTP/2 所取代,这就是我们下一篇文章要介绍的内容了。

思考时间

你认为 HTTP/1.1 还有哪些不足?

问题记录

1对头阻塞问题,没有解决

2文本传输效率问题,而且不安全

3header中每次都传输类似头,增加了传输成本

对于 队头阻塞问题,只要传输层是TCP,就不会得到根本上的解决, http/2 利用流的的机制很大程度的缓解了这个问题,http/3 传输层换成了 UDP 才彻底解决这个问题

“目前浏览器中对于同一个域名,默认允许同时建立 6 个 TCP 持久连接”

我又有个疑问了⊙∀⊙!,每个TCP发送请求的数量有上限吗?上限是多少?

什么时候需要开启一个新的TCP连接?什么情况下可以关闭一个TCP连接?他人回答:

每个TCP发送请求的上限没有限制,只要TCP链接不关闭,你就可以一直发送数据。TCP关闭不关闭取决于你想用TCP干什么,TCP就是用来保证可靠传输的;同域名6个链接的限制是浏览器的,不是TCP的

”目前浏览器中对于同一个域名,默认允许同时建立 6 个 TCP 持久连接“,那就是如果浏览器同时请求n个不同域名的后台服务器,那就是允许同时建立n * 6 个TCP持久连接吗?

老师回答:是的。

文中“目前浏览器中对于同一个域名,默认允许同时建立 6 个 TCP 持久连接”,看老师画的图是一个tcp持久链接有6个请求的意思吧。而且前面第03章文中“同一个域名同时最多只能建立 6 个 TCP 连接,如果在同一个域名下同时有 10 个请求发生,那么其中 4 个请求会进入排队等待状态”。所以我就很迷糊了,这个请求数和tcp链接关系到底是啥?

老师回答:

http/1.1中的一个tcp链接同时只能发起一个http请求!

浏览器会让每个域名同时最多建立6个tcp链接,也就是说同一个域名同时能支持6个http请求!