友情链接

磁盘分区,格式化,挂载,创建交换分区:https://www.cnblogs.com/HeiDi-BoKe/p/11936998.html

RAID工作级别:https://www.cnblogs.com/HeiDi-BoKe/p/11652087.html

磁盘配额相关:https://www.cnblogs.com/HeiDi-BoKe/p/12074221.html

需用到的命令

命令 |

作用 |

| fdisk -l | 查看当前磁盘分区状况 |

| fdisk /dev/vda | 让硬盘进入分区模式,所分的磁盘在/dev下的vda这块磁盘 |

|

partprobe |

将分区表信息读到内核中 |

| mkfs.ext4 /dev/vda1 | 将 /dev下的 vda 磁盘格式化为 ext4 的格式类型 |

| mount /dev/vda1 /thy | 将 /dev/vda1 挂载到thy 中 |

| umount /dev/vda1或者umount /thy | 卸载已经挂载的 /dev/vda1磁盘也就是作为挂载接口的thy目录 |

| mount | 查看当前磁盘的详细挂载信息 |

| df -h | 查看磁盘信息 |

| blkid | 查看对应分区的UUID编号 |

| lsblk | 查看当前硬盘分区情况 |

一、磁盘分区

1.1 在进行分区时需要查看分区情况:

1)fdisk -l查看

PS:注意上面的 “*”表示该磁盘为系统的引导盘,即用于引导系统进行启动

start、end表示分区开始的扇区位置和结束的扇区位置。

blocks:表示块的信息,一个块里面有多个扇区。

Id:表示磁盘编号

system:表示Linux系统分区的一个分区信息。

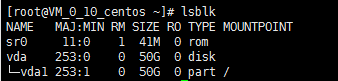

2)lsblk查看当前硬盘分区情况

1.2. 使用fdisk命令进行分区操作

# 指定要分区的硬盘,进入分区模式 [root@localhost ~]# fdisk /dev/vdb Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2). Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command. Command (m for help): m #按m键查看帮助 Command action a 开关可启动标志 b 编辑嵌套的BSD磁盘标签 c 开关dos兼容性标志 d 删除一个分区 g 新建一个GPT分区表 G 新建一个空的GPT (RIX (SGI) )分区表 l 列出已知分区类型 m 查看帮助菜单 n 添加一个新分区 o 新建一个新的DOS分区表 p 打印分区表 q 不保存退出 s 新建一个空的Sun分区表 t 改变系统id号,更改分区类型 u 更改,显示/记录 单位 v 检查分区表 w 保存退出 x 更多功能,仅限专业人员

1.3. 开始创建分区

# 开始创建分区 Command (m for help): n # 输入n Partition type: p primary (1 primary, 0 extended, 3 free) # p为主分区 e extended # e为扩展分区 Select (default p):p # 这里我选择新建主分区,回车 Partition number (2-4, default 2):2 # 选择分区编号2,回车 第一个扇区(2048-4194303,默认2048): 回车 # 这里回车即可,一般为上一个分区的结束大小作为此分区的开始大小 上一个扇区,+sectors或+size{K,M,G,T,P}(2048-4194303,默认4194303): +1024M # 这里可以回车,回车代表将所有空间大小分配给这个磁盘,也可以设置分区的大小,然后回车 Command (m for help): p # 这样就创建好了分区,可以使用p查看新建的分区 Command (m for help): w # 最后要记得保存,不然上面新建的分区是无效的哈 # 新建分区之后。可能会发现找不到这个分区,这时可以使用下面这个命令 [root@VM_0_10_centos ~]# partprobe # 接下来就是格式化

二、磁盘格式化

格式化就是将分区格式化为不同的文件系统。文件系统:指操作系统用于明确存储设备或分区上的文件的方法和数据结构:即在存储设备上组织文件的方法。就好比一个教室,同学们的坐的位置总是与桌子凳子排列的方式有关系。桌子,凳子怎么摆放,就导致了同学坐的位置在哪里。文件系统存放数据也是这么个道理。

Linux下的文件类型有ext2、ext3、ext4、xfs等等,我们可以使用命令:mkfs. 然后用按TAB、TAB来查看都有哪些文件类型。

2.1. 磁盘格式化

对上面创建的分区进行格式化操作。

# 输入一下命令,格式化为ext4的文件系统,后面的分区为你自己的分区,然后回车即可 [root@VM_0_10_centos ~]# mkfs.ext4 /dev/vda1 或 [root@VM_0_10_centos ~]# mkfs -t ext4 /dev/vda1 # 格式化完成,可以查看该分区的类型 [root@VM_0_10_centos ~]# ll /dev/vda1 brw-rw---- 1 root disk 253, 1 Nov 27 09:16 /dev/vda1 PS:vda1为一个块设备文件。253表示主设备号,1表示的为从设备号。 # 接下来是挂载,挂载之后才能使用哈

三、磁盘挂载

我们要在vda1中写入文件时,首先vda1要先建立一个联系,这个联系就是一个目录。建立联系的过程我们叫做挂载。

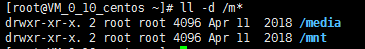

挂载点目录:linux系统上有两个目录是进行挂载的。也称之为挂载点

临时挂载目录:将指定的一个目录作为挂载点目录时,如果挂载点的目录有文件,那么文件会被隐藏。因此当我们需要挂载目录时,最好新建一个空文件夹来作为挂在点目录。(重启后失效)

临时挂载目录:将指定的一个目录作为挂载点目录时,如果挂载点的目录有文件,那么文件会被隐藏。因此当我们需要挂载目录时,最好新建一个空文件夹来作为挂在点目录。(重启后失效)

3.1 临时挂载

# 首先再根目录下创建挂载点 [root@VM_0_10_centos ~]# mkdir /thy # 然后挂载 [root@VM_0_10_centos ~]# mount /dev/vda1 /thy # 挂载之后,/thy目录下会有一个lost+found文件 # 这个时候你可以往这个目录写入文件操作。 # 卸载挂载点使用umount命令 [root@VM_0_10_centos ~]# umount /dev/vda1 或 [root@VM_0_10_centos ~]# umount /thy PS:注意卸载的时候,需要退出该目录去卸载。不然无法进行卸载,会报错“设备正忙”。另外,挂载点创建的文件是保存在vda1设备中的,而不是保存在/thy目录下。再次挂载之后创建的文件还是会存在

3.2 永久挂载且开机自动挂载

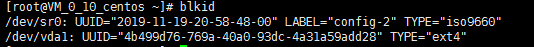

也可以使用blkid来查看分区的UUID,UUID唯一标识每一个分区,防止错误的挂载。除此之外,还会显示分区的类型。

# 查看到当前系统上所有磁盘的挂载信息 [root@VM_0_10_centos ~]# mount ...... /dev/vda1 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered) ...... # 将挂载写入配置文件(第一个0为不备份,第二个0为不检查,这里也可以通过blkid查看的uuid进行挂载。)

[root@VM_0_10_centos ~]# less /etc/fstab

/dev/vda1 /thy ext4 defaults 0 0

# 设置自动挂载(让内核读取该文件,不然需要reboot之后才能挂载上去)

[root@VM_0_10_centos ~]# mount -a

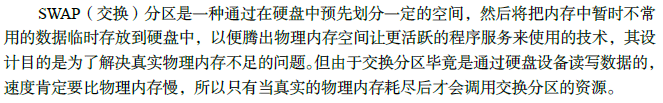

四、创建交换分区

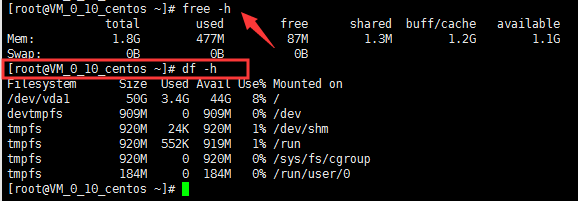

4.1 分区之前查看内存,磁盘情况

4.2 创建交换分区

方法一:通过创建分区创建交换分区

新加一块磁盘用于交换分区/dev/vdb(如果vda还有分区空间,可以直接从vda创建分区)

分区操作:

先创建扩展分区,从扩展分区创建逻辑分区

[root@VM_0_10_centos ~]# fdisk /dev/vda Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2). Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command. Command (m for help): n # 新建分区 Partition type: p primary (1 primary, 0 extended, 3 free) e extended Select (default p): e Partition number (2-4, default 2): 4 # 创建扩展分区 First sector (20973568-62914559, default 20973568): Using default value 20973568 Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (20973568-62914559, default 62914559): +512M

Partition 4 of type Linux and of size 10 GiB is set

...

# 创建逻辑分区:n ==》l ==》回车 ==》+512M ==》回车

...

Command (m for help): t # 修改系统ID Partition number (2,4, default 4): 5 # 选择刚刚创建的逻辑分区序号 Hex code (type L to list all codes): 82 # 改成swap的ID Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris' Command (m for help): p Disk /dev/xvdb: 32.2 GB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk label type: dos Disk identifier: 0x25a2caf5 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/vda1 2048 20973567 10485760 83 Linux /dev/vda2 20973568 41945087 10485760 82 Linux swap / Solaris Command (m for help): w # 保存分区 The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. Syncing disks.

# 强制内核更新分区表:partprobe 或 partx -a /dev/vda

# 开始创建交换分区: mkswap /dev/vda2

# 开启交换分区:swapon /dev/vda2

# 加入开机自启:vim /etc/fstab 尾部增加:

UUID=XXXX swap swap defaults 0 0

# 运行:swapon –a

# 查看交换分区大小:swapon -s

PS:如果是用上面的分区,需要使用vda2,这里用的是新增的磁盘

创建交换分区:

# 格式化 mkswap /dev/vdb # 设置为交换分区 swapon /dev/vdb # 设置为重启也生效,修改配置文件 vi /etc/fstab /dev/vdb swap swap defaults 0 0 # 取消交换分区 swapoff /dev/vdb 或 swapoff -a

方法二:通过创建交换分区文件创建交换分区

# 创建交换分区文件 [root@VM_0_10_centos ~]# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=512 512+0 records in 512+0 records out 524288 bytes (537 MB) copied, 2.81936 s, 190 MB/s# 格式化交换分区文件 [root@VM_0_10_centos ~]# mkswap /swapfile Setting up swapspace version 1, size = 524284 KiB no label, UUID=ba4d9309-8e01-43bc-b443-8dcca750ae99 # 设置为交换分区 [root@VM_0_10_centos ~]# swapon /swapfile swapon: /swapfile: insecure permissions 0644, 0600 suggested. PS:这个提示是建议将交换分区的权限设置为600,这里没关系 # 使用free -m查看交换分区 [root@VM_0_10_centos ~]# free -m

total used free shared buff/cache available

Mem: 1838 478 77 1 1282 1160

Swap: 511 0 511

# 关闭交换分区

[root@VM_0_10_centos ~]# swapoff /swapfile

PS:交换服务也可以写入配置文件fstab中,如:

设备名 swap 类型为swap defaults 0 0